- 総合TOP

- 宇宙

- AI

- ロボット

- WEB3・メタバース

もし、あなたの手元にあるスマートフォンを、そのまま宇宙空間に持っていったらどうなるだろうか。一瞬で再起動を繰り返すか、二度と動かなくなってしまうだろう。放射線が飛び交う極限環境では予測不可能なことばかりで、地上の常識は通用しないのだ。

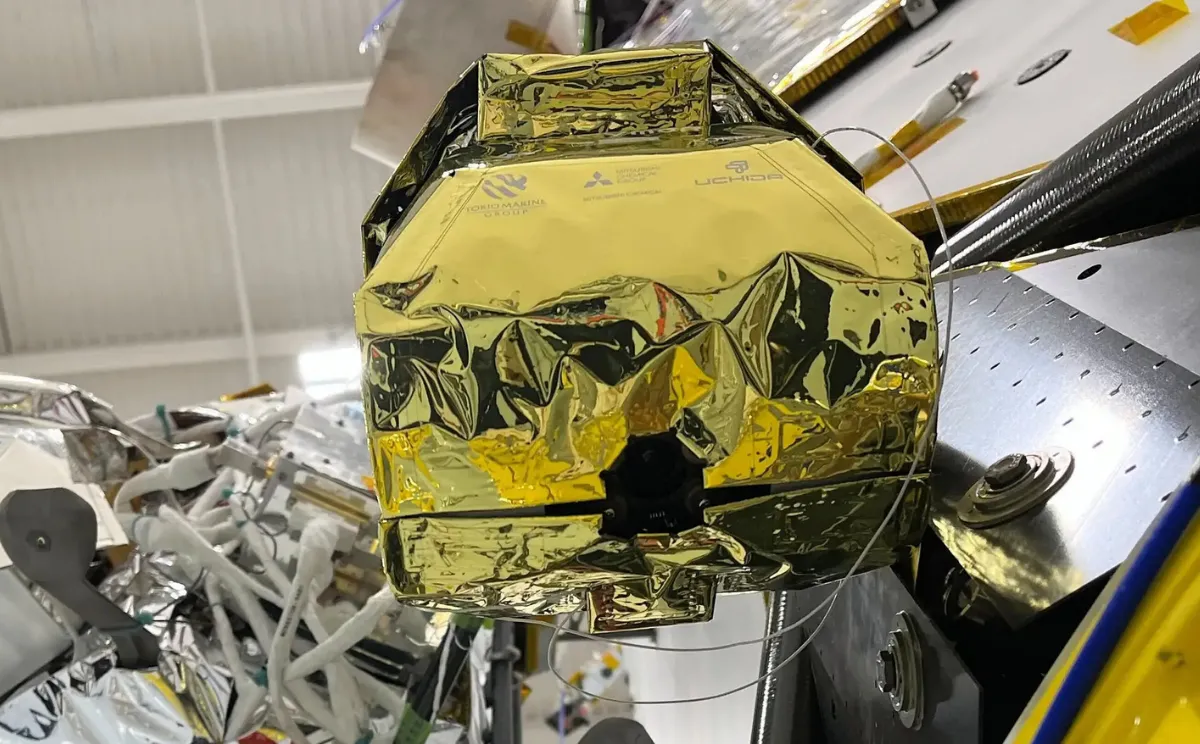

そんな過酷なフロンティアでも動作するシステム開発を、半世紀にわたり支えてきたのが、株式会社セックだ。小惑星探査機「はやぶさ2」や超小型の変形型月面ロボット「SORA-Q」といった日本の宇宙開発史の裏側には、常に同社の技術があった。

システムの巨大化やブラックボックス化が進む現代、エンジニアは何と戦い、いかにして安全を紡ぐのか。株式会社セック 執行役員 松久 孝志さんの言葉からプロフェッショナルの矜持と未来を紐解く。

半世紀の歩みが築いた信頼。日本の宇宙探査を支える技術の軌跡

セックの創業は1970年。まだパーソナルコンピュータなど影も形もなく、計算機そのものが極めて貴重だった時代にさかのぼる。「当時はコンピュータ自体が希少なリソースでした。だからこそ、ロケットの打ち上げ制御のような、国レベルの重要プロジェクトから導入が始まったのです」。松久さんはそう語る。

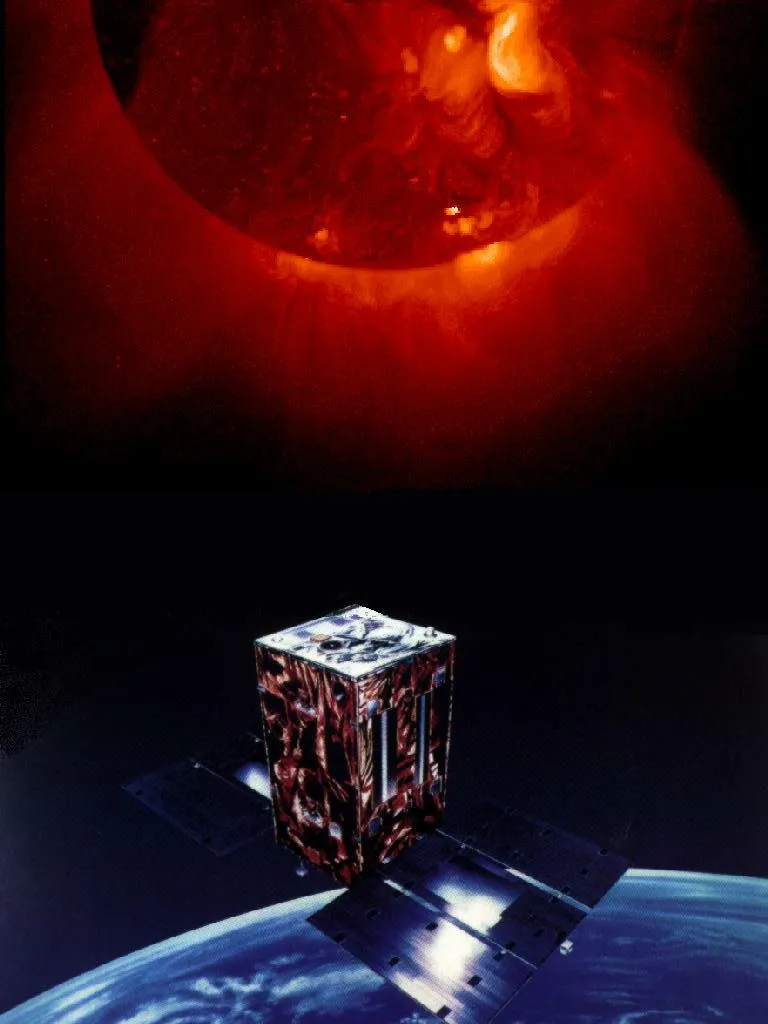

創業当初の1971年から宇宙分野での実績を積み上げ、1980年代には日本初の本格的な搭載ソフトウェアシステムを備えた太陽観測衛星『ようこう』の開発に参加。以来、セックは日本の宇宙開発の最前線を走り続けてきた。

(出典:Wikipedia)太陽観測衛星「ようこう」のイメージ図。太陽の光を意味する「陽光」から名付けられた

彼らには、言葉選び一つにも強いこだわりがある。例えば「人工衛星」を「宇宙機」と呼ぶ。

「一般的には『衛星』とひと括りにされがちですが、我々が手掛けているのは地球を回るだけの衛星にとどまりません。『はやぶさ』や『あかつき』のように、地球の重力圏を離れ、月や小惑星、金星へと向かう惑星探査機を手掛けてきたという自負があります」(松久さん)

日本がこれまでに成功させた月・小惑星・外惑星探査機のほぼすべてに、セックのエンジニアが関わっている。一度打ち上げれば二度と修理に行けない深宇宙。そこで動くシステムを任されることは、技術者としての信頼の証に他ならない。

宇宙の「理不尽」に抗う。不確実なハードウェアを制御する設計思想

50年もの間、宇宙と向き合ってきたセックだが、彼らが対峙する課題は時代とともに複雑さを増している。その根底にあるのは、地上とは比較にならない「宇宙環境の理不尽さ」だ。

「地上では絶対に起こりえないことが、宇宙では当たり前に起きます。例えば、何もしていないのにメモリ上のデータが勝手に書き換わってしまうのです」(松久さん)

地磁気に守られた地上とは違い、宇宙空間は高エネルギーの放射線が飛び交っている。目に見えない微細な粒子が半導体を突き抜けた瞬間、電気的なショックが発生し、メモリ上の「0」が「1」に反転してしまう。これを「シングルイベントアップセット(ビット反転)」と呼ぶ。

(イメージ図)

(イメージ図)

地上のシステム開発では、「10」という数字を保存すれば、いつ読み出しても「10」のままであることが大前提だ。しかし宇宙では、次に読み出した時には「0」になっているかもしれない。さらに、放射線の衝突は物理的に半導体を傷つけ、劣化させていく。映画『インターステラー』で描かれたような、時間とともに急速にモノが朽ちていく世界が現実に広がっているのだ。

「突然データが化ける。突然計算がおかしくなる。そうした『不確実性』を前提に、それでもシステムを止めないためのロジックを組む。それが我々の仕事です」(松久さん)

さらに頭を悩ませるのが、システムそのものの巨大化だ。松久さんは、かつてのガラケーと現代のスマートフォンを例に挙げて説明する。

「昔のガラケーのプログラム量が『角砂糖1個分』だとすれば、現代のスマホに搭載されている量は『プール一杯分』に相当します。角砂糖なら舐めて味を確かめられますが、プール一杯の水をすべて飲み干してチェックすることなど不可能です」

かつては、一人の天才的なエンジニアがシステムの隅々まで把握できていた。しかし今は、何百人ものエンジニアが束になっても全容を把握しきれない。

それに拍車をかけるのが、コストダウンのために導入される民生品や他社製部品の存在だ。それらの内部には、メーカーが開示していない「制御ソフト」が組み込まれていることが多い。つまり、中身の見えない「ブラックボックス」を抱えたまま、命懸けのミッションに挑まなければならないのだ。

中身が分からない部品が、放射線でいつ誤作動するか分からない。そんな状況下で、いかに信頼性を担保するのか。セックのアプローチは、徹底した「性悪説」に基づく。「部品は必ず壊れる」「中身は信用できない」という前提に立ち、システム全体を守るための「防波堤」を築くのだ。

「例えば、あるセンサーからのデータが異常値を示したとき、それがセンサーの故障なのか、本当に異常事態なのかを判断し、システム全体が共倒れしないように切り離す。そうした安全装置を、ソフトウェア側で何重にも張り巡らせます」(松久さん)

もしブラックボックスの中でエラーが起きても、その影響を最小限に食い止め、ログを残して再起動させる。見えない敵と戦い、不確実なハードウェアをソフトウェアの力で飼いならす。それはもはや、「バグがない」程度で満足できる世界ではない。故障が宿命づけられたハードウェアを執念深く制御し、システムを完走させる。そこには、論理だけでは到達できない、熟練の職人による「生存のための設計」が宿っている。

輸送コストを「データ」で削減。Space HAX Projectの挑戦

不確実なハードウェアと戦い続けてきたセックが今、宇宙開発における「最大の敵」に挑もうとしている。それは「重力」だ。どれだけロケット技術が進歩しても、重い物質を地球の重力圏から脱出させるための「輸送コスト」は依然として莫大である。この物理的な制約がある限り、宇宙開発の爆発的な進展は望めない。

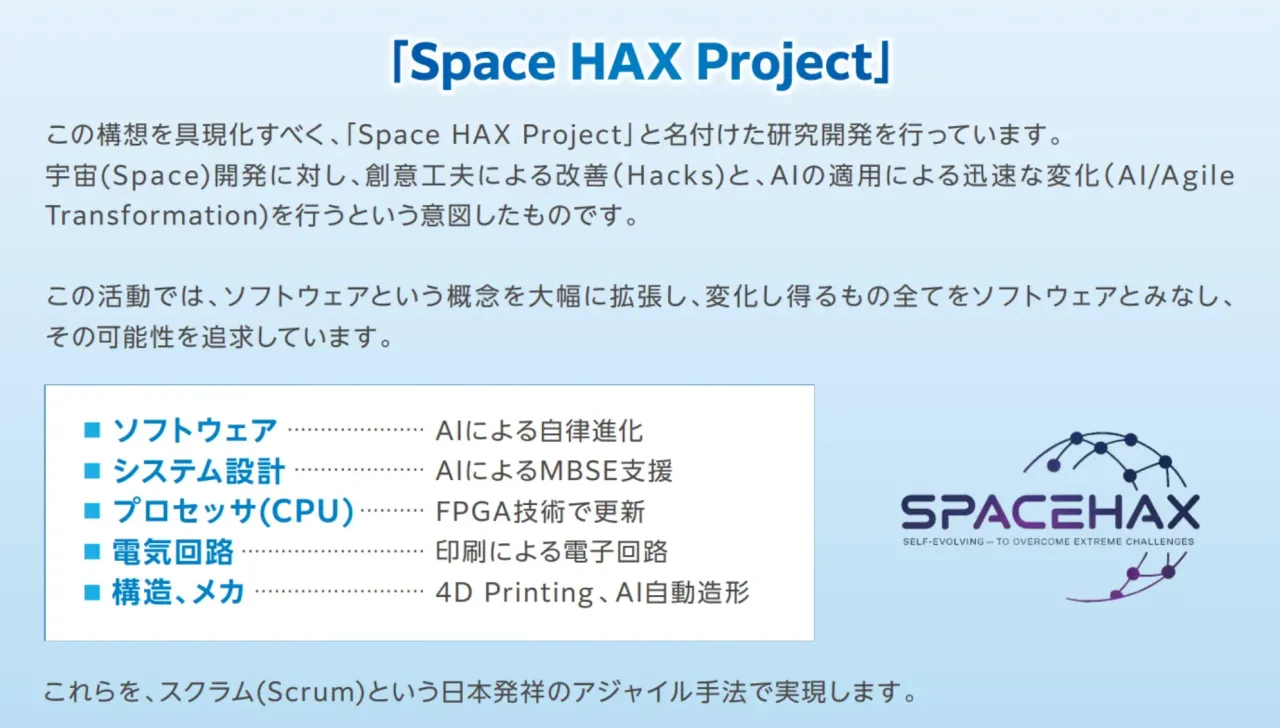

そこでセックが打ち出したのが、「Space HAX Project」だ。そのコンセプトは極めてラディカルである。「モノ(完成品)を運ぶのをやめる」というのだ。

「テスラの自動車が、販売後のソフトウェアアップデートで加速性能や航続距離を向上させるように、宇宙機も打ち上げ後に進化させるべきです。ロケットで運ぶのは最小限のハードウェアだけにして、機能は後から地上から『データ』として送ればいい。電波で送るデータなら、輸送コストは実質ゼロですから」(松久さん)

(引用:セック登壇資料)

(引用:セック登壇資料)

「変化し得るもの全てをソフトウェアとみなす」というこの大胆な概念を、彼らは宇宙機のあらゆるレイヤーにおいて具現化しようとしている。

例えば、回路構成を書き換え可能な「FPGA」を使えば、打ち上げ後にハードウェアの配線そのものを変更できる。さらに、熱や時間経過で形状が変化する「4Dプリンティング」技術などを組み合わせれば、現地で必要なアンテナやセンサーを「生成」することすら可能になる。

「完成品を運ぶのではなく、データを電波で送り、現地で回路を印刷したり自律的に変形させたりして機能を作る。そしてAIが自ら不具合を修復し、環境に合わせて自律的に進化していく。それが我々の描く『Space HAX』の未来図です」(松久さん)

物理的な輸送の壁を、ソフトウェアとデジタルの力で突破する。それは、宇宙開発のパラダイムを根底から覆す挑戦だ。

(引用:セック登壇資料)

(引用:セック登壇資料)

宇宙の専門家である前に、エンジニアであれ

これほど壮大なビジョンを描きながらも、セックの足元は驚くほど堅実だ。「宇宙開発は華やかに見えますが、実態は自分の書いたコードの結果がすべて自分に返ってくる『修行』のような場です。だからこそ、我々は新卒採用にこだわり、入社後半年間はアセンブラ(機械語に近い低層言語)から叩き込む教育を続けています」(松久さん)

安易なツールに頼らず、コンピュータの原理原則を知り尽くした「真のエンジニア」を育てる。その泥臭いまでのこだわりが、ブラックボックス化するシステムに立ち向かうための最大の武器となっている。

なぜ、そこまでして宇宙に挑むのか。松久さんは「宇宙の視点が、結果として地球を救うからだ」と語る。宇宙からの高精細な観測データがあれば、ゲリラ豪雨や災害を予測し、農業や物流を最適化できる。熱を出すデータセンターを冷涼な宇宙へ移せば、地球の環境負荷を減らせる。宇宙への挑戦は、地球上の我々の生活をより安全で、豊かなものにするための最短ルートなのだ。

「我々は宇宙の専門家ではありません。コンピュータシステムの専門家です」

松久さんの言葉には、半世紀にわたり日本のインフラを支えてきた技術者たちの矜持が宿る。見えないブラックボックスに挑み、遠い宇宙の果てで動く機械に命を吹き込む。セックの職人たちが紡ぐコードは、今日も地球と宇宙をつなぐ架け橋となり、人類のフロンティアを押し広げている。