- 総合TOP

- 宇宙

- AI

- ロボット

- WEB3・メタバース

日本航空株式会社(以下、JAL)が宇宙ビジネスへの本格参入を加速させている。

航空会社がなぜ今、宇宙なのか。彼らは「持続可能なビジネスとしての勝算」と「運送事業者(オペレーター)としての役割」を明確に語る。カギを握るのは、70年以上にわたる「人・ものを運ぶプロ」としての知見と、グループ3社(JAL、株式会社JALUX、株式会社JALエンジニアリング)の現場社員たちが繋いだ熱いバトンだった。

JAL宇宙グループのキーマンである三輪 喬幸(たかゆき)さんと人見 英(はな)さんへのインタビューを通じ、その戦略の全貌と、組織誕生の裏側にあったドラマを紐解く。(文=SpaceStep編集部)

共鳴し合う、グループ社員たち

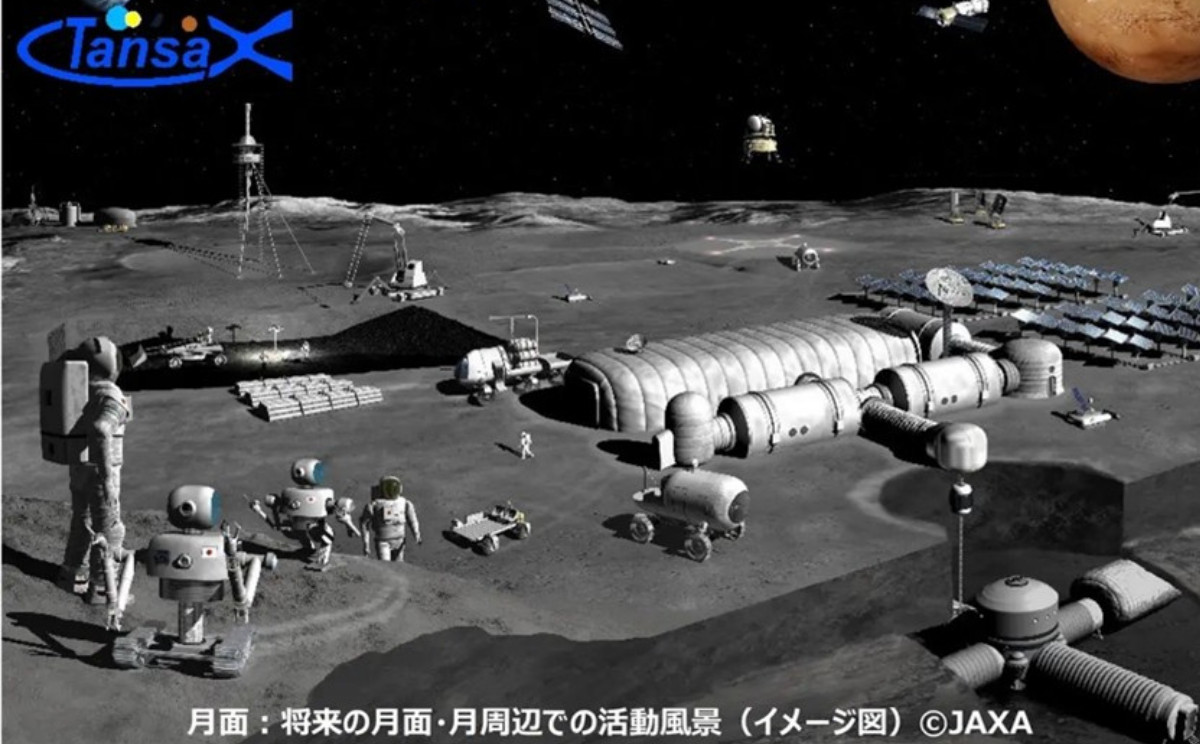

JALの宇宙グループは、2024年4月に設立された新しいグループである。一方で、宇宙事業への関わりは2015年にさかのぼる。月面探査レースGoogle Lunar XPRIZEに日本から唯一参加したチーム「HAKUTO」のコーポレートパートナーとして参画、2017年にispace社への出資。そして民間月面探査プログラム「HAKUTO-R」の支援を行った。

ここに端を発し、JALグループ各社の現場レベルで、「宇宙事業をやりたい」という熱い思いを持った社員たちが、同時多発的に動き始めていた。JAL本体だけでなく、商社機能を持つ「株式会社JALUX(以下JALUX)」、航空機整備を担う株式会社JALエンジニアリング(以下JALEC)」が自社の知見を活かした宇宙ビジネスの展開方法を模索していた。

「実は、会社のトップダウンにより組織が作られたわけではないんです」と三輪さんは語る。例えばJALUXの担当者は、社内で新規事業を提案できる制度に自ら手を挙げ、「商社の知見を活かして宇宙ビジネスをやるべきだ」と訴えた。JAL本体でも、社内公募制度を通じて「宇宙に関わりたい」と志願した社員がいた。JALECにも、自分たちの技術を宇宙開発に活かせないかと模索する整備士やエアラインエンジニアがいた。

日本航空株式会社 事業開発部 宇宙グループ 三輪 喬幸さん

日本航空株式会社 事業開発部 宇宙グループ 三輪 喬幸さん

それぞれが温めていた「宇宙への情熱」。

「蓋を開けてみると、グループ内のあちこちに『宇宙好き』が点在していたんです。バラバラに動くより、情報をシェアして横の繋がりで動いたほうが強い。我々は横の連携を意識してJALグループ一丸となって宇宙事業を進めています」(三輪さん)

「好きだからやる」「必要だと信じているからやる」。そんな現場のボトムアップの熱量が、JALの宇宙ビジネスを推進するエンジンとなっている。

「運ぶプロ」だからこそ描ける循環モデル

現場の熱量から始まった宇宙グループだが、ビジネスとして成立させるためには明確な「勝ち筋」が必要だ。世界を見渡せば、SpaceXのようにロケット開発から打ち上げまでを垂直統合で行う巨大企業も存在する。その中で、航空会社であるJALは何を武器に戦うのか。三輪さんと人見さんの口から出たのは、「我々はメーカーではない」という潔い言葉だった。

「私たちは航空機メーカーではありません。しかしメーカーが作った機体を、70年以上にわたり安全に、快適に飛ばし続けてきた実績があります。この『オペレーション』の知見こそが、こらからの宇宙産業に役立つものであり、我々が求められているものだと考えています」(人見さん)。

日本航空株式会社 事業開発部 宇宙グループ 人見 英さん

日本航空株式会社 事業開発部 宇宙グループ 人見 英さん

世界中で多くの宇宙スタートアップがロケットや宇宙往還機の開発に挑んでいる。彼らは「モノ(機体)」を作るプロフェッショナルだ。しかし、「その機体をどうオペレーションすればお客さまの安全が確保できるか」「お客さまにとって快適な旅・サービスとはなにか」「その機体をどう整備すれば効率的に運用できのるか」といった、運用フェーズのノウハウはまだ確立されていない。

例えば再使用型ロケットが当たり前になる時代には、航空機のように短時間で点検・整備を行い、次のフライトへ送り出すといった技術が不可欠になる。JALECが持つ整備の知見は、まさにそこへの回答となる。

「ただ飛ばすだけではなく、一般のお客さまが安心して乗れる『輸送インフラ』にまで昇華させる。それは航空会社にしかできない役割であり、メーカーであるベンチャー企業と補完し合える関係性です」(三輪さん)

JALが描くビジネスモデルは、単に「宇宙輸送」を支援するだけではない。人工衛星などのデータを活用して地上の課題を解決する「宇宙利用」と、この2つの軸を循環させることで、産業全体を拡大させるエコシステムの構築を目指している。

「宇宙利用」ではデータを活用し地上の課題を解決する。例えば、人工衛星から得られる地球観測データと、JALグループが持つドローンや空飛ぶクルマ(エアモビリティ)のデータを組み合わせ、防災や環境保全といった地上の課題解決ソリューションを提供する。これにより、民間企業や自治体による衛星データの利用ニーズを高める。

ニーズが高まれば、より多くの衛星を打ち上げる必要が出てくる。すると、もう一つの軸である「宇宙輸送」が活発になる。ロケットの打ち上げ頻度が増えれば、量産効果で輸送コストが下がる。コストが下がれば、さらに利用のハードルが下がり、新たな需要が生まれる。

「この『いい循環』を生み出すことこそが、我々の目指すビジネスモデルです。宇宙輸送環境の整備をするだけでなく、民間の宇宙需要を高めることで持続可能な市場を作っていく。泥臭いかもしれませんが、インフラ企業としてやるべき本質的なアプローチだと考えています」(人見さん)

夢物語ではなく、経済合理性に基づいたサイクルを回す。JALの宇宙ビジネスは、地に足の着いた戦略の上に成り立っている。

成層圏への旅は「すぐそこ」に

壮大なビジョンの一方で、足元のプロジェクトは着実に、そして驚くべきスピードで進んでいる。「宇宙旅行」と聞くと、まだ数十年先の話に思えるかもしれないが、実は「すぐそこ」にある未来も含まれている。

その筆頭が、北海道のスタートアップ・岩谷技研と進める「気球による宇宙遊覧体験事業」だ。

「これは遠い未来の話ではありません。この1~2年というレベルで実現しようとしている現在進行形のプロジェクトです」(三輪さん)

※詳細は、「OPEN UNIVERSE PROJECT」公式サイトにて

高度18~25kmの成層圏まで気球で上昇し、青い地球と漆黒の宇宙空間を同時に眺める。ロケットのような激しいG(重力加速度)もなく、特別な訓練も不要。まさに「誰でも行ける宇宙旅行」の第一歩だ。JALはここでも、キャビン開発、快適性向上や各種マニュアルの策定支援などを行っている。

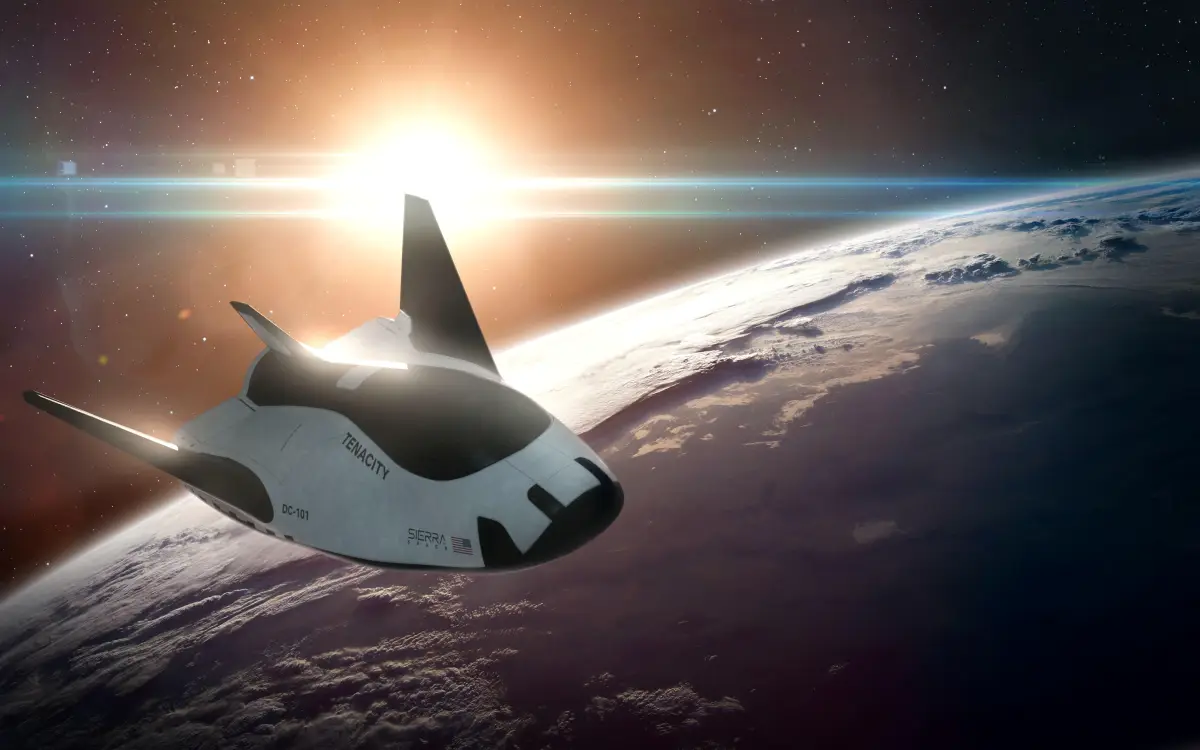

中長期的な視点では、さらにダイナミックな動きがある。米国Sierra Space社を含めた官民連携および国際的な連携の下、宇宙往還機「Dream Chaser(ドリームチェイサー)」のアジア拠点として、大分空港への着陸を目指すプロジェクトを推進中だ。滑走路に着陸できるこの機体は、宇宙ステーションと地上を結ぶ新たな輸送手段として期待されている。

宇宙往還機Dream Chaserイメージ ©Sierra Space

宇宙往還機Dream Chaserイメージ ©Sierra Space

大分空港の宇宙港化を実現し、日本およびアジアにおける宇宙ステーションと地上とのハブとして機能させる

大分空港の宇宙港化を実現し、日本およびアジアにおける宇宙ステーションと地上とのハブとして機能させる

また地上においても「JAL STAR PASSPORT」というユニークな取り組みを展開している。全国の宇宙関連施設を巡る“御朱印帳”のような企画で、まずは地上で宇宙を身近に感じてもらい、JALファンや将来の顧客層を育成する狙いだ。「いきなり宇宙へは行けなくても、まずは知ってもらうことから始める。その過程で多くの方々に様々な地域に足を運んでいただき、地域活性化にも貢献する。これも to C 企業であるJALらしいアプローチです」(人見さん)

宇宙関連施設を巡り宇宙証印を集めることができる

宇宙関連施設を巡り宇宙証印を集めることができる

インタビューの最後、二人が語った「最終的なゴール」は、シンプルかつ力強いものだった。

「宇宙産業をリードしていける会社になりたい。それが最終ゴールです。そのためには今、逆算で事業を進めていく必要があります」(人見さん)

海外、特にアメリカでは、SpaceXのようにメーカーが自前でオペレーションまで行う「垂直統合」が進んでいる。しかし日本では、メーカー、通信、商社、そしてJALのようなオペレーターが連携し、産業全体でエコシステムを作る「水平分業」のアプローチに勝ち筋があるかもしれない。

「今はまだ、宇宙へ行くにはコストも高く、大きなリスクも覚悟する必要があります。ですが、今の航空機のように、いつかはスマホでチケットを取り、荷物を預け、安全で快適に、そして気軽に宇宙へ行ける。そんな世界を作っていきたいです」(三輪さん)

航空機が人々の移動を変え、世界を小さくしたように、JALは今、空の先にあるフロンティアで、再び「移動の革命」を起こそうとしている。

「航空と同じ世界を、宇宙に。」という言葉が現実になる日は、そう遠くないのかもしれない。