- 総合TOP

- 宇宙

- AI

- ロボット

- WEB3・メタバース

宇宙領域で求められる人材になるには、開発技術を学ぶだけでは不十分だ。打ち上げ前の調整、安全性の審査、関係者との合意形成──。「地上の統合力」が、将来の宇宙産業を支える。いま全国の大学で「気球の放球」を通して、この素養を育む大きなプロジェクトが進行している。その名も「バルーンサットプロジェクト」。高度30kmの成層圏を目指すこの実験を通じて、どのような宇宙人材が育つのか。プロジェクトの内側から浮かび上がる“次世代の宇宙人材に求めるもの”とは。(文=SpaceStep編集部)

お話を聞いたのは

和歌山大学 学長補佐 / 教授

共同利用・共同研究推進室長

秋山演亮さん

和歌山大学イノベーションイニシアティブ基幹教授として、学長補佐や共同利用・共同研究推進室長を兼任。専門は固体惑星科学、宇宙教育・科学教育、宇宙政策、地域防災、IoTネットワークシステム設計など多岐にわたり、学際的な研究と教育に取り組んでいる。

米国は200回、日本は数回。これは本当に“遅れ”か?

2025年のロケット打ち上げ回数を比較すると、日本は年間数回にとどまる一方、米国は200回を超える(出展:2025 Rocket Launch Recap)。一見するとこの差は“遅れ”に見えがちだ。しかし和歌山大学 学長補佐 / 教授 共同利用・共同研究推進室長の秋山演亮さんは、むしろ日本の強みがこの慎重さに表れていると指摘する。

「海外では安全管理を軽視した運用や、有毒燃料の使用、制御不能な残骸落下など、社会的配慮を欠く事例も散見されます。こうした状況が続けば、打ち上げ場の運用そのものが脅かされかねません」(秋山さん)。

一方で日本の宇宙開発は、ロケットの安全管理(リスク管理や地元調整など)を長年にわたり厳格に続けてきた。その積み重ねが「日本のロケットは安心できる」という国際的評価を形成してきたのだ。こうした“地に足のついた運用技術”こそ、日本が歴史的に強みを培ってきた領域でもある。

例えばロケットの落下予測には、海上保安庁、漁業関係者、航空局など、多様なステークホルダーとの事前調整が不可欠だ。海域へ落下する場合には、漁網や環境への影響を丁寧に説明し、理解を得なければならない。「危険を危険なまま放置しないことが重要です。リスクを低減し、そのプロセスを関係者と共有することで初めて“安心”が生まれます。この一連のプロセスを実行できる人材こそ、宇宙領域に必要なのです」(秋山さん)。

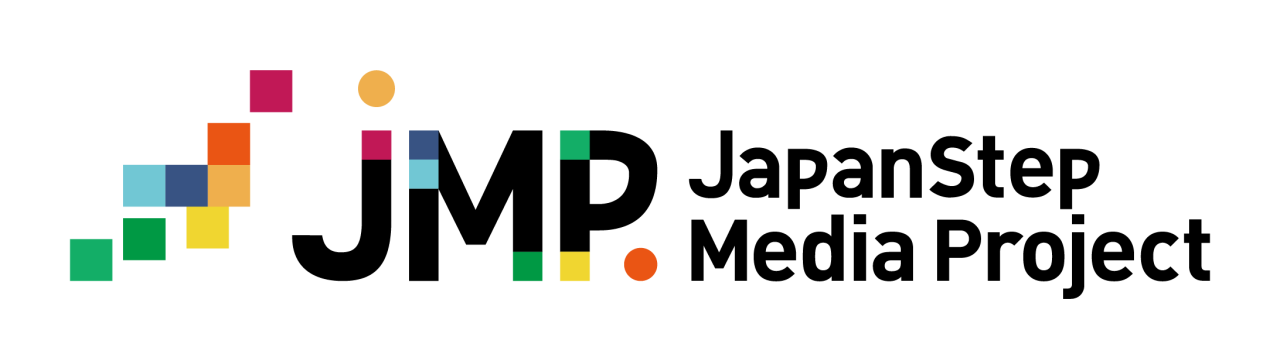

実際、宇宙産業の多くを占めるのは地上システム運用やマネジメントである。グローバル市場規模55兆円のうち、衛星地上機器(約21兆円)とデータ利用(約16兆円)が中心を成す。こうした構造は、開発者よりも統合・運用に強い人材の重要性を裏付けている。(※出典:Space Foundation「The Space Report(各年版)」)

生成AIに「宇宙ビジネス」と入力すると出てくるステレオタイプな画像(左)と実際の市場分類(右) (出典:秋山さん資料『宇宙産業の人材不足』)

生成AIに「宇宙ビジネス」と入力すると出てくるステレオタイプな画像(左)と実際の市場分類(右) (出典:秋山さん資料『宇宙産業の人材不足』)

高校・大学における人材育成の現場では、既にロケット打上実験実験による・プロジェクト体験・社会参画体験を導入している。しかし生徒・学生の技術レベルにあわせたロケットはまだまだ飛翔高度が低く、関係するステークホルダーも限定的。そこで秋山さんがより多角的な社会参画体験を得られる教育手法として選んだのが「バルーンサット」だった。

高度30kmの成層圏を目指し、実践で「社会参画」を学ぶ

バルーンサットとは、バルーン(風船)にサット(衛星、サテライト)を搭載したもの。他にも学生の衛星打ち上げ方法として、缶サット(高度100m)、学生ロケット(高度200m~3km)がある中、バルーンサットは高度30kmの成層圏まで到達する。

当プロジェクトは、バルーンサットに通信機器やカメラなどの観測機を搭載し放球することから始まる。そして成層圏と地上間のリアルタイムでの映像伝送や、地上からのアンテナ自動追尾でデータ受信を行った後、日本国内であれば海上で落下したペイロード(衛星本体)を回収する流れだ。

各種打ち上げの写真。左から「ロケット」「バルーンサット」「缶サット」(出典:秋山さん資料)

各種打ち上げの写真。左から「ロケット」「バルーンサット」「缶サット」(出典:秋山さん資料)

バルーンサットプロジェクトの本質は、放球・回収の技術論ではなく、社会の中で実行する「社会参画体験」の機会を提供することにあるという。「機器の製作、実験運営および回収作業、ならびに映像撮影・通信の実験を通し、工学系技術の育成とマネジメント能力の育成を行うと同時に、数十kmも飛翔する気球の回収に必要となる様々なステークホルダーとの調整体験を目的としています」(秋山さん)。

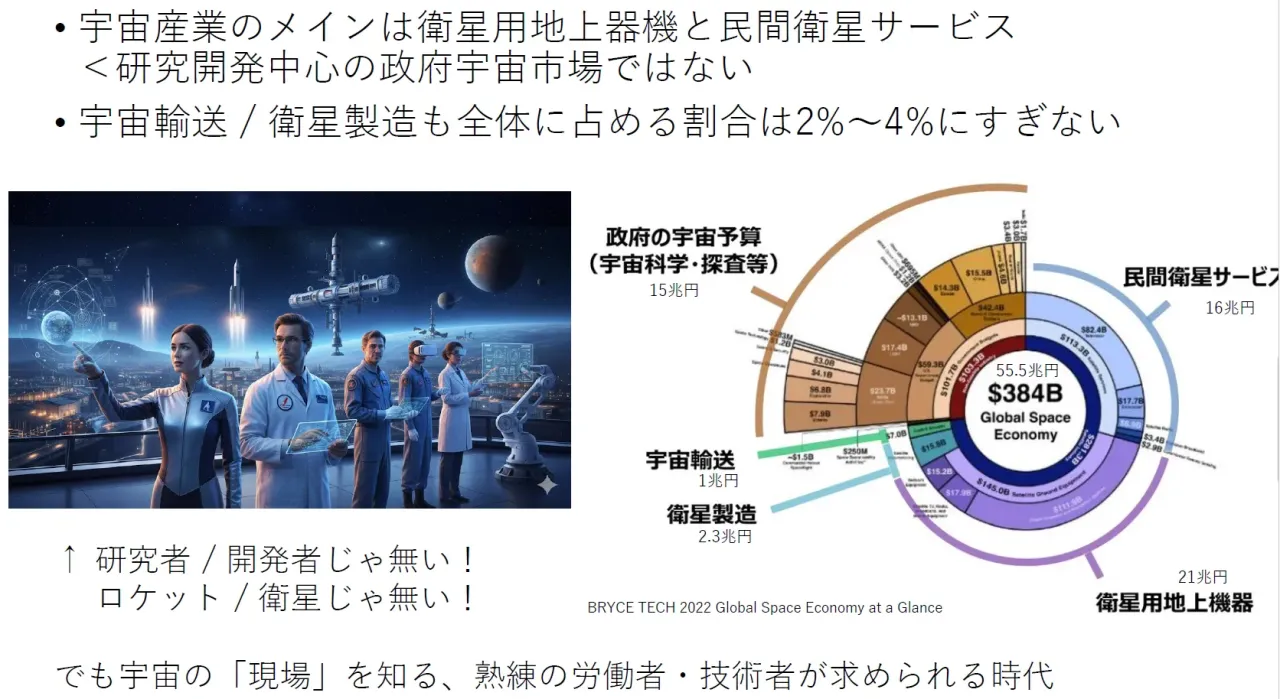

プロジェクトは複数の大学1年~4年生による共同実験で進む。運営体制は、主にバルーンサットの開発、放球自体を行う「放球団体」と、危険をチェックし管理するブレーキ役「安全管理者」によって構成される。その間で調整を行うのが、経験者や次年度の担当者2~4年生からなる「学生運営団体」だ。

(出典:秋山さん資料)

(出典:秋山さん資料)

具体的な安全プロセスは、学生たちが書類審査、現地審査、当日の安全管理監督をすべて自主的に回す仕組みとなっている。参加学生は法律や手順書を読み合わせるだけでなく、安全講習を自発的に受講することが義務付けられている。この講習は単なる座学ではなく「安全とは何か」「安心とは何か」といった概念的な問いを、深く議論する内容だ。

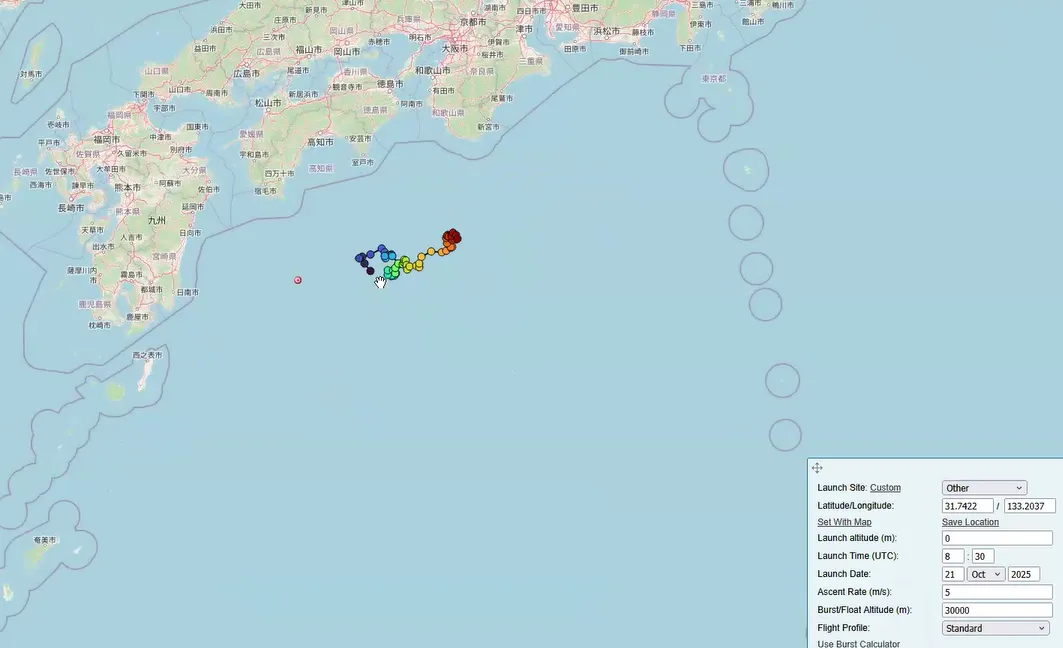

また気球の落下予測には、ケンブリッジ大の気球シミュレータや、風向きを予測するwindyを参考にする。学生たちはこれらシミュレータのデータを利用し、特定の時刻に特定の場所で放球した気球がどこに落ちるかを予測する。

ただし予測精度を高めるには、ボンベの圧力や外気温に応じたヘリウム注入量の厳密な計算や、パラシュートの正確な降下速度の測定など、経験と検証が必要とされる。学生たちは外部のシミュレーションソフトを利用しつつも、自らコーディングし直して使いやすい形で予報を出す。風速や気温などの数字的基準だけでなく、その基準がなぜ必要なのかを考えながら、仕組みを作り上げていく。

ケンブリッジ大学の気球シミュレータ。気球の重さや落下予定日などを入力すると、おおよその落下地点を出してくれる

ケンブリッジ大学の気球シミュレータ。気球の重さや落下予定日などを入力すると、おおよその落下地点を出してくれる

安全範囲が決定した後も、気は抜けない。実際に学生自身が海上保安庁や漁業関係者に連絡を取り、船を出してもらい、海上に落下した機器を回収する。ここまでの一連のプロセスは学生自身がすべて担う。これにより、学生は技術だけでなく、宇宙領域に挑戦しつつも地域社会の生活を無視せず調整を続け、“安心”を得ることの重要性を学ぶのである。

この経験が就職活動でも極めて重要視されることは想像に難くない。共同実験の場には実際に企業がリクルート目的で訪れる。地元調整の経験を持つ学生を、ロケット関連会社が即座に採用するケースも出ているという。

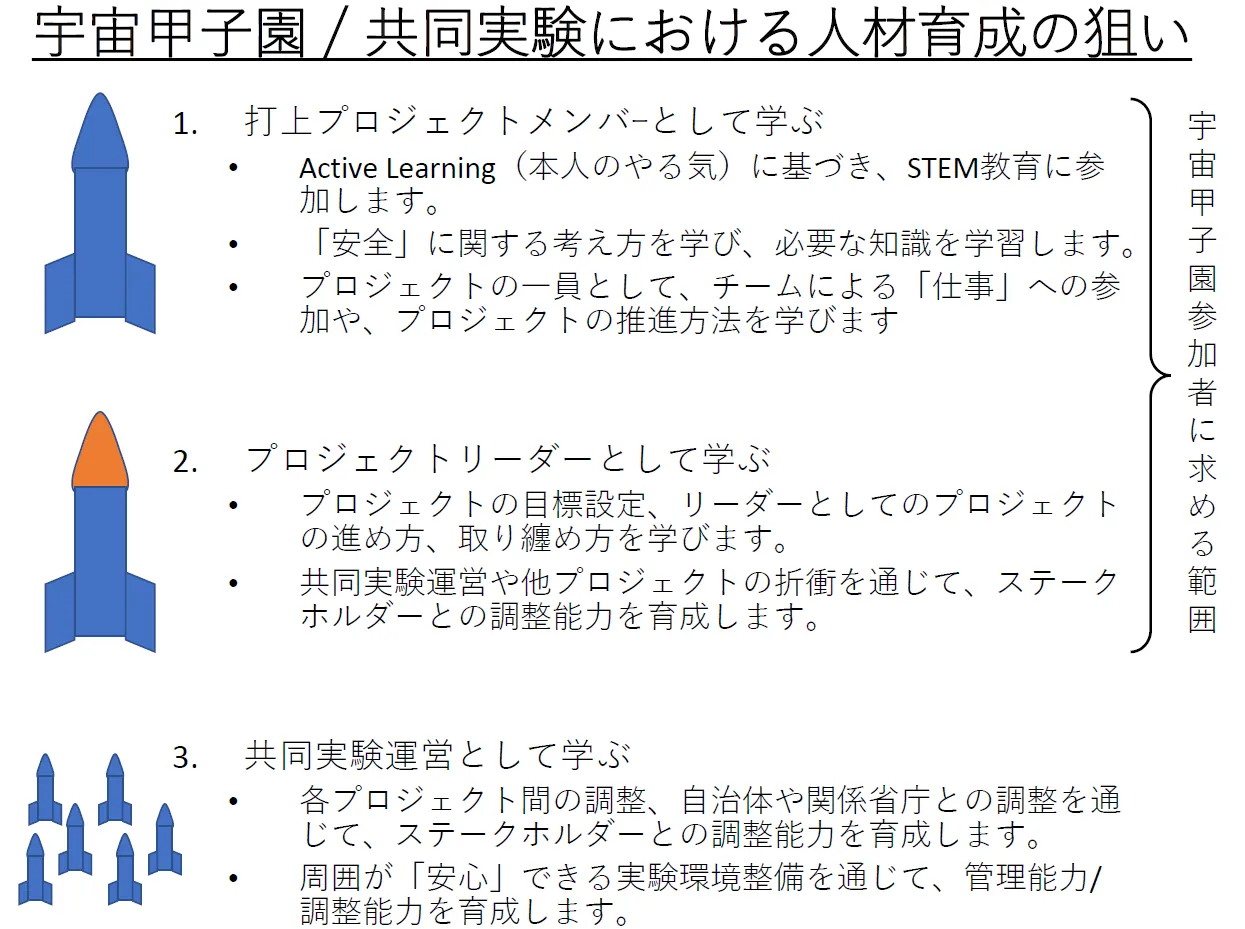

バルーンサット自体は高校生が競う「宇宙甲子園」でも実施されるが、ここまでの連携や調整能力を育成するのは、規模と期間が必要となる大学の共同実験ならでは(出典:秋山さん資料)

バルーンサット自体は高校生が競う「宇宙甲子園」でも実施されるが、ここまでの連携や調整能力を育成するのは、規模と期間が必要となる大学の共同実験ならでは(出典:秋山さん資料)

「安全・安心」な宇宙人材育成は、全国規模に

「ロケットも気球も最初は和歌山大学他数校が参加する共同プロジェクトでしたが、いまは全国の学生や団体の参加し運用する体制になっています」(秋山さん)。

そこで秋山さんは、ロケットやバルーンサットの実験や運用に誰もが参加できるよう、全国的な組織を立ち上げた。安全や安心に対するマニュアルやガイドラインを作成し、実験が安全かつ安心に行われるような体制を整え、宇宙人材が育つ土壌を作っている。

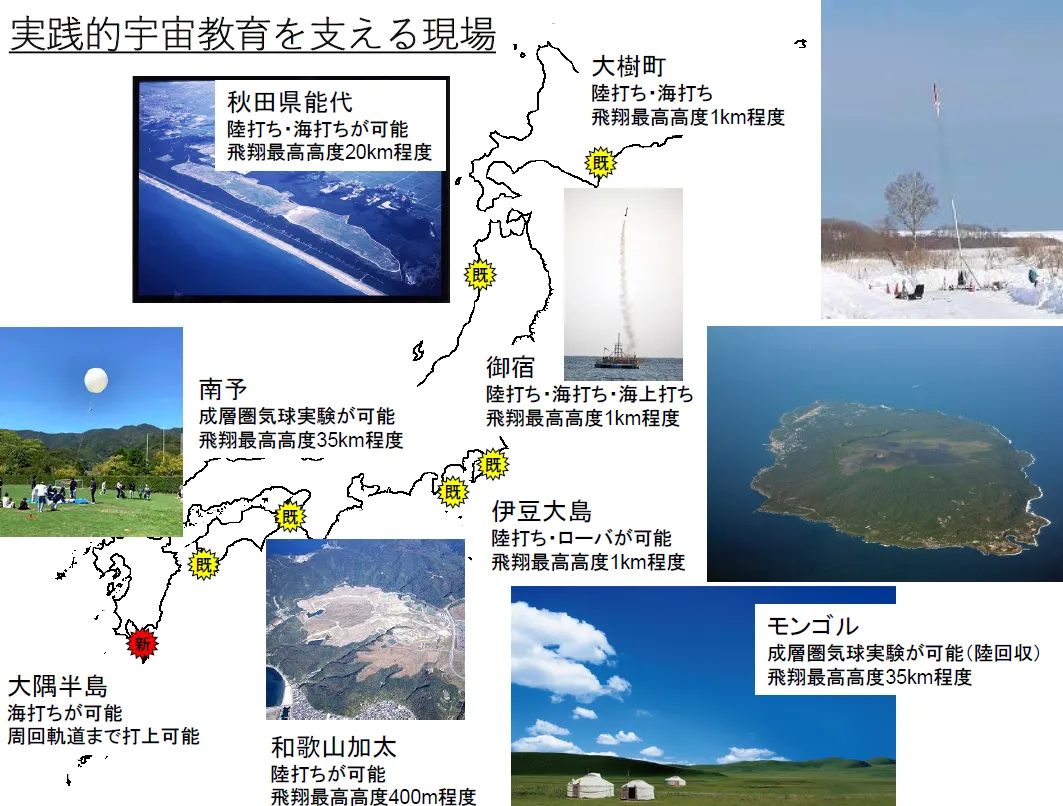

プロジェクトは現在、和歌山大学や九州工業大学・千葉工業大学・東海大学などの協力のもと、国内および海外(モンゴル)で共同実験を展開。開始以来、国内で数十回、モンゴルだけでも30回程度の気球打ち上げを実施しており、その参加者はのべ数万人に上る。

バルーンサットやロケットに関する全国の打ち上げ拠点(出典:秋山さん資料)

バルーンサットやロケットに関する全国の打ち上げ拠点(出典:秋山さん資料)

ロケットやバルーンサットプロジェクトは“安全”だけでなく“安心”の重要性に気づき、かつ実践できる人材を増やすことにある。さらに彼らは、新しい技術への意欲(アクセル)を持ちつつも、危険を客観的に評価し、調整できる能力(ブレーキ、調整役)を備え、フロンティアへの挑戦と社会との調和を両立できる人物だ。

現在、共同実験には年間600名から1,000名近くの学生が参加しており、全員が安全・安心教育を受け、プロジェクトの振り返りを実施している。これにより技術面だけでなく、「ロケット打ち上げは、地元の人々の協力と応援があって初めて成り立つ」という意識を持った学生が確実に育っている。

プロジェクトの目的を学生に語る時、秋山さんはアポロ1号の事故を伝えるという。

「有人宇宙飛行計画の発射を翌月に控えた1967年1月27日、発射前の予行演習中、地上で火災を起こし3名の宇宙飛行士が亡くなる事故がありました。誰の責任かと聞かれたときに、仲間の宇宙飛行士の1人は『参加者全ての想像力の欠如』が原因だと答えたといいます。チャレンジャーの1人ひとりが胸に刻むべき言葉です」秋山さんは強く、静かにそう語った。

「安全・安心」を学んだ人材が、日本の宇宙産業を支えていく。