- 総合TOP

- 宇宙

- AI

- ロボット

- WEB3・メタバース

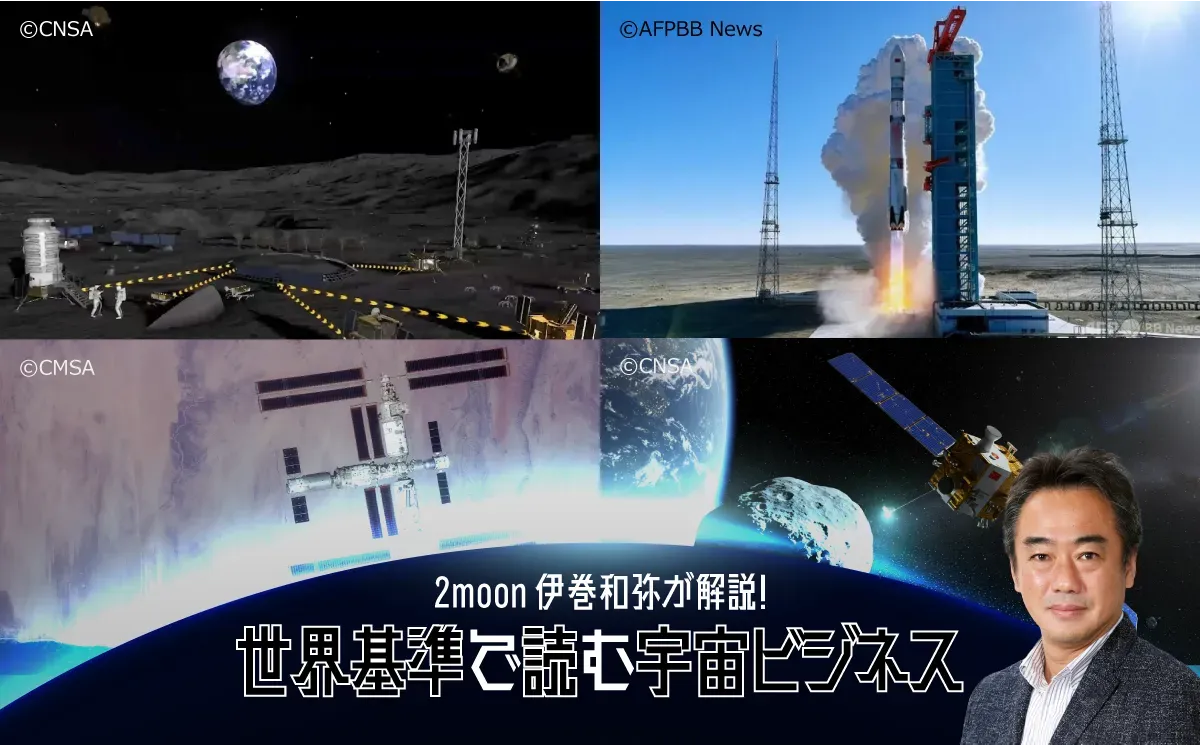

宇宙ビジネスを身近にするWEBメディア『SpaceStep』は、2025年10月16日に開催された「九州宇宙ビジネスキャラバン2025鹿児島」を現地取材した。日本の宇宙開発を長年にわたり支えてきた二大拠点、肝付町と南種子町。今回は、この両町のリーダーが登壇したセッション「Space Town Report」に焦点を当てる。内之浦宇宙空間観測所を擁する肝付町の永野 和行 町長、そして種子島宇宙センターを有する南種子町の小脇 隆則 副町長。ロケット発射場という国家資産を「地域の稼ぐ力」へと転換するための視点と、人口減少・産業転換という地方共通の課題に向き合う姿勢からは、日本の宇宙産業が研究開発主導の時代から地域実装・産業化へと移り変わりつつある現在地が浮かび上がる。両自治体が描く、宇宙を軸にした新たな地域経済圏の胎動をレポートする。(文=SpaceStep編集部)

「ロケットが飛ぶ町」から「ビジネスが育つ町」へ~肝付町のあくなき挑戦

鹿児島県肝付町。大隅半島の東岸に位置し、日本の宇宙開発史に深くその名を刻む町だ。セッションの口火を切った永野 和行 町長はまず、会場のビジネスパーソンに向けて肝付町の「原点」ともいえる宇宙との関係を語った。「ロケットと言ったら『種子島』のイメージが強いかもしれませんが、私どもの肝付町は、種子島よりも歴史が古い『内之浦宇宙空間観測所』がある町でございます」(永野町長)

永野町長が示した通り、内之浦は1960年代から日本の宇宙開発の先端を支えてきた。1970年の日本初の人工衛星「おおすみ」打ち上げ、小惑星探査機「はやぶさ」の旅立ち──いずれもこの地から始まった歴史である。現在も「主に固体燃料ロケットを用いる射場」として、小型ロケットの実証や探査ミッションが継続されている。

永野町長は講演で、過去の栄光ではなく、自治体として、宇宙をいかに産業政策へ落とし込むかという、明確な役割定義を示した。「1つ目は、内之浦宇宙空間観測所からより多くのロケットを打ち上げられるよう協力すること。そして2つ目は、この宇宙資源や環境を様々な方々が安心して活用していただけるようにすることだと思っております」(永野町長)

ここには単なる「発射場のある町」に留まらず、宇宙ビジネスのエコシステム形成に自治体が主体的に関与する姿勢が表れている。特に「資源や環境の活用」という言葉は、民間企業が技術実証を進めるための実装環境を自治体が整えるという、産業振興の本質を突くものだ。400機以上のロケットが飛び立ってきた実績。そのハードウェアとノウハウを備える町だからこそ、永野町長は次のフェーズを見据えている。国の宇宙開発を支える「守り」の姿勢から、民間企業の参入と技術実証を後押しする「攻め」の姿勢へ。「宇宙産業による豊かな社会の実現のため、企業の皆様の優れた技術や実証に光を当て、世に送り出すお手伝いをしていきたい」と永野町長は力強く語った。

ロケット発射場があるという事実に安住せず、それをレバレッジとして新たなプレイヤーを呼び込む。永野町長の語り口からは、肝付町を「通過点」ではなく「価値が生まれる起点」へと転換する強い意思が伝わった。

人材育成と「日本一」へのこだわり:地方から描くSociety 5.0の未来図

宇宙ビジネスを語るうえで避けて通れないのが「人材不足」という構造課題だ。肝付町はこの課題に対し、極めて実践的なアプローチを選択している。「宇宙産業の人材不足を解消するため、大学との連携による学生ロケットの打ち上げなどを通じて、宇宙人材の育成に取り組んでいます」(永野町長)

座学だけでは決して育たない能力──ロケットの開発・打ち上げという実体験そのものが、未来の宇宙技術者をつくる。全国から「宇宙大好き少年たち」が集まる中高一貫校の存在も、肝付町が人材育成の拠点となる基盤を強化している。教育を核としながら、実証と実務経験を同時に積める町。その戦略の根底にあるのが、永野町長自身が語った「ナンバーワン戦略」だ。

「地方自治体の首長さんには『日本一』『国内初』『第1位』というフレーズが好きな方が多いです。……実は私も大好きなんです(笑)」(永野町長)

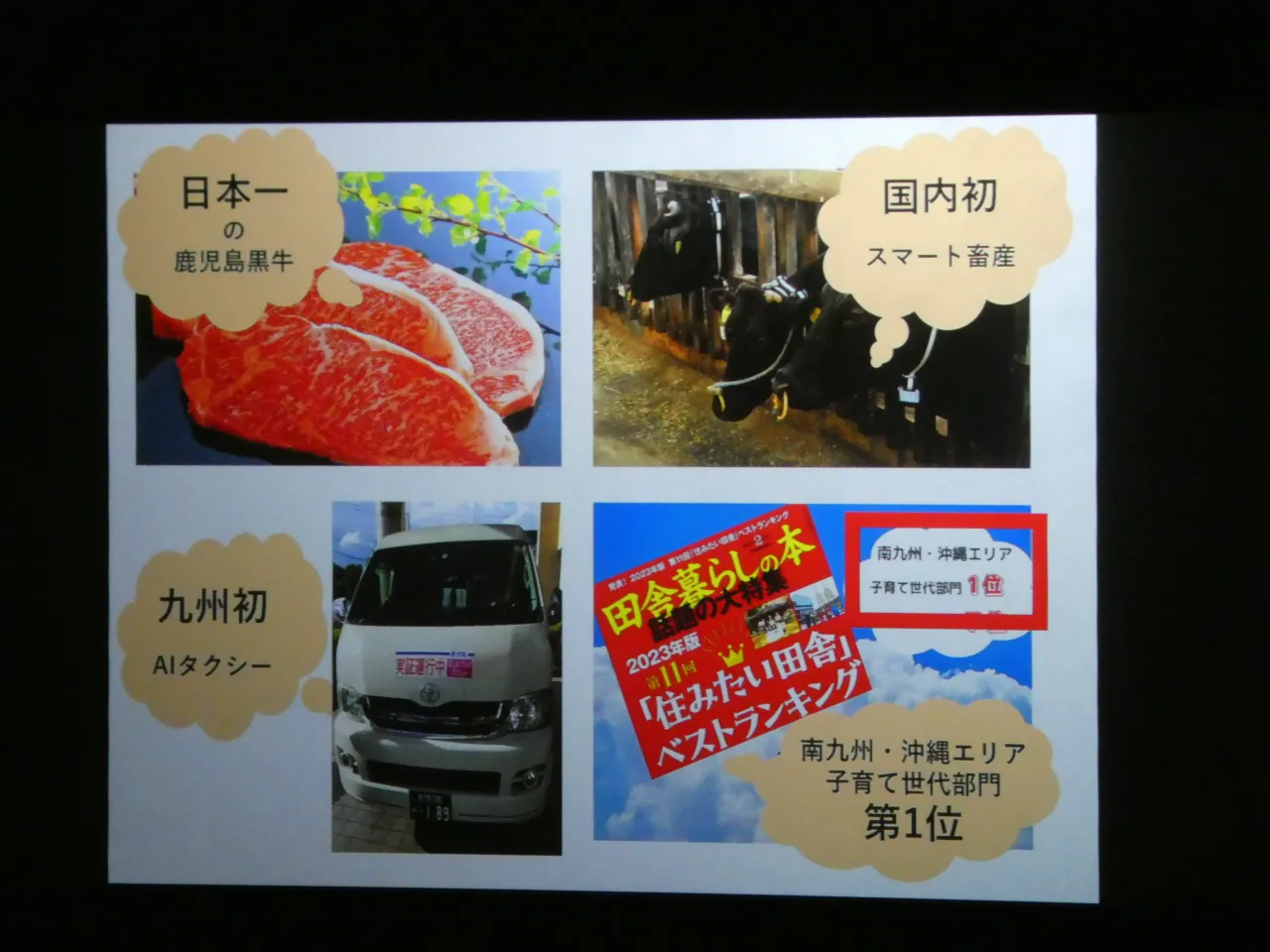

永野町長が、具体的に例に挙げた取り組みは、いずれも先端技術を地域産業に実装してきた実績そのものだ。「日本一の鹿児島黒牛」「国内初のスマート畜産」「九州初のAIタクシー」──宇宙とは一見無関係に見えるが、経済とテクノロジーの結節点をつくってきた証拠である。「肝付町の牛はネックレスをしています」と語られたユーモラスな表現は、IoTによる個体管理を指す。町が新技術への受容性を持ち、試し、実装してきた歴史を象徴する言葉だ。

この「新しいものを恐れず、一番を目指す」姿勢こそが、肝付町の宇宙戦略の核となる。農業、交通、教育──既存産業のアップデートと宇宙技術の融合。その先に永野町長は地域版Society 5.0の姿を見ている。

「肝付町をロケットが飛ぶ町から、宇宙ビジネスが育つ町へと進化させていきたい」。永野町長が講演の締め括りに掲げたこの言葉は、スローガンではなく、地方が宇宙を核に産業構造を再設計していくというメッセージともいえる。

「誰も成し得ていない分野ナンバーワン、オンリーワンを、そしてSociety 5.0の実現を肝付の地で目指してみませんか? 皆様の挑戦をお待ちしております」。永野町長が視線の先には、ロケットの軌跡だけでは届かない社会のかたちがあった。

「宇宙のまち」公式宣言から始まる変革~南種子町が仕掛ける3つの柱

次に登壇したのは、南種子町の小脇 隆則 副町長だ。「世界一美しいロケット発射場」と呼ばれる種子島宇宙センターを擁しながら、驚くべきことに、町として「宇宙の町」を宣言したのはごく最近のことだったという。「南種子町は宇宙の町でありながら、『宇宙の町』としての宣言もしておりませんでした」(小脇副町長)。

2023年、「宇宙の日(9月12日)」をきっかけに「Space Town 南種子」が正式に宣言された。そこから町は「触れる・学ぶ・共創」という3つの柱を軸に、宇宙を基点にしたまちづくりを一気に加速させる。

最初の柱「触れる」では、ハードウェア中心の宇宙観をあえて離れ、感性に訴えるアプローチが採用されている。「南種子町では、宇宙とアートをテーマにした芸術祭『海外宇宙芸術祭』を実施しています。国内外で活躍されておりますアーティストの皆さんが、文化芸術の観点で宇宙を捉えて、大自然に融合するアート作品を制作展示するなどして、未知の空間を生み出しています」(小脇副町長)

宇宙=テクノロジーという既存イメージを超え、人文・芸術を掛け合わせた独自の取り組みだ。小脇副町長が紹介した「上空宇宙100km」標識がSNSで話題を呼んだように、日常に宇宙を「感じさせる」仕掛けが交流人口の増加につながっている。

第2の柱「学ぶ」は、将来の宇宙・デジタル人材を育成する戦略だ。「打ち上げ見学場であります宇宙ヶ丘公園の敷地内に、3Dプリンターを用いた宇宙学校の拠点施設を整備しましたので、今後研修施設として活用されていくものと思います」(小脇副町長)。月面を模したフィールドでのロボット走行実験、企業研修への応用可能性。見学地を「学びとビジネスの拠点」に変える発想は、南種子町ならではの実利的な地域戦略である。

留学制度30年の成果と「共創」~人口減少に抗う宇宙留学の底力

南種子町を語るうえで欠かせないのが、30年の歴史を持つ「宇宙留学制度」だ。全国の小中学生を受け入れる山村留学の一形態だが、その成果は大きい。「おかげさまで、今年で30周年を迎えました。全国一と自負している山村留学制度です」(小脇副町長)

里親留学、家族留学、親戚留学の3パターンの中でも、特に「家族留学」の人気が高く、「25世帯を受け入れて、その半数が毎年残りたいという希望」が出るほど。実際、周辺自治体が約10年で500名の児童生徒を失う中、南種子町のみが減少していないという事実は、制度の定着度と地域力を如実に物語っている。

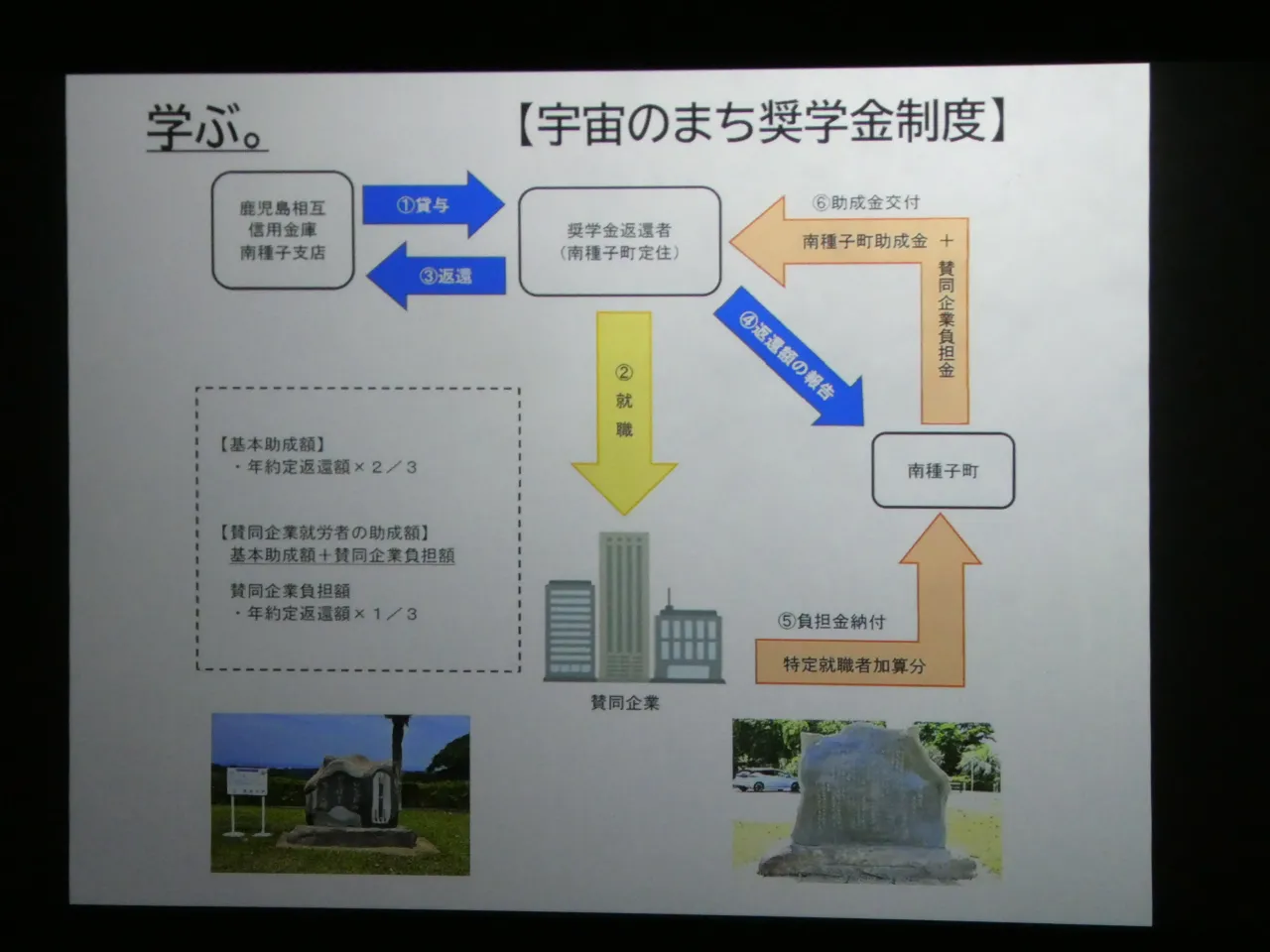

さらに種子島町では「宇宙のまち奨学金制度」を新設し、Uターンを促す仕組みも整備した。地元就職で返済の三分の二を町が負担し、残りの三分の一を協賛企業が支えるという共同モデルは、人口還流をつくる巧みな制度設計だ。

第3の柱「共創」は、町・企業・JAXAが対等なパートナーとして関わる関係を指す。「ロケット機体の段間部に『あなたと宇宙を画する町 スペースタウン南種子』という町のメッセージも掲載しました」(小脇副町長)。自治体のメッセージがロケット本体に記されるという事実は、南種子町が単なる立地ではなく、プロジェクトの主体として認められている象徴だ。

「打ち上げ機数も今後増えてくる予定です。これからもJAXAさんをはじめ、企業の皆様と共に、連携を図りながらこの宇宙のまちづくりを進めていきたい」(小脇副町長)。

アート、教育、移住、企業連携──南種子町が示す多層的な取り組みは、宇宙という資源を地域の産業・人材・文化へと結びつける新たな地方創生モデルと言える。

肝付町と南種子町。鹿児島が誇る二つの「宇宙のまち」は、歴史と地理的優位性を活かしながら、確実に「宇宙を稼ぐ力」へと変換し始めている。両町の戦略は、日本の宇宙産業が研究開発の時代を終え、地域実装・産業化のフェーズに差しかかったことを象徴していた。