- 総合TOP

- 宇宙

- AI

- ロボット

- WEB3・メタバース

宇宙ビジネスの市場規模が急激に拡大している。もはやSFの世界ではなく、誰でも参入できるビジネスの世界だ。今回、ロボットビジネス支援機構(RobiZy)宇宙部会長の伊巻 和弥 氏(2moon代表)が聞き手となり、宇宙飛行士 山崎 直子 氏、宇宙航空研究開発機構(JAXA)大塚 聡子 氏が宇宙ビジネスの現在地を大いに語り合った。

国際宇宙ステーション(ISS)日本実験モジュールの運用業務を伊巻氏が担当し、ロボットアームの開発には大塚氏が携わった。長年にわたり日本の宇宙産業発展に貢献してきた3人が一堂に会した。

※本記事は『RoboStep Magazine【RobiZy特別編集版】』に掲載した記事を再掲載したものです

その他の記事は、冊子や電子書籍でお読み頂けます。

(左から)

(左から)

宇宙飛行士 山崎 直子 氏

2moon代表 伊巻 和弥 氏

宇宙航空研究開発機構(JAXA) 有人宇宙技術部門 有人技術センター 主幹研究開発員 大塚 聡子 氏

日本の宇宙ビジネスの現在地はどこにあるのか?

伊巻 最初に、みなさんが感じている宇宙ビジネスの現在地についてお聞きします。まず私から、2moonが進めている宇宙事業の事例を元にお話します。現在、スタートアップから大手企業の支援を行っています。その中で、航空業界で使われている大手化学会社の商材を、宇宙でも使ってもらうためのサポートを進めています。事業のシナリオを作ったり、宇宙コミュニティとのコーディネート役などを進めたりしています。企業により参入方法は異なりますが、これをモデルケースとして、さまざまな企業にも同じような提案ができるでしょう。

国や県が主体となって実施する、宇宙関係の実証事業などに関する提案書の作成支援も増えてきました。宇宙のことがまったく分からないのでアドバイスしてほしい、といった依頼がほとんどで、伴走しながらご一緒に提案書を作り上げます。最近は、JAXAの宇宙戦略基金関係に注目が集まり、非宇宙業界からも多くの問い合わせをいただいています。

30年近く宇宙産業に携わる伊巻氏。大手メーカーの宇宙関連会社に就職し、今では2moonにて宇宙産業への参入を目指す企業を伴走支援する

30年近く宇宙産業に携わる伊巻氏。大手メーカーの宇宙関連会社に就職し、今では2moonにて宇宙産業への参入を目指す企業を伴走支援する

山崎 宇宙ビジネスは本当に裾野が広いと思っています。日本においてもこの数年で、さまざまな企業で宇宙に関する部門が作られているようです。宇宙ビジネスといっても定義自体まだ曖昧ですが、宇宙が一つの場だと感じています。インターネットが出てきた時も、当初は「世界中の人とつながる。ではそこで何をしましょう」という状況でした。それと同じように、「宇宙にアクセスしやすくなった。では何をしましょう」という流れがあると感じます。

ですので、本当にアイデア次第でさまざまな可能性があると思います。これまで宇宙ビジネスというとロケットや人工衛星の開発、そのデータ利活用が主だったのですが、最近ではそれらに加え、身近な商品の開発も注目されています。洗濯ができない宇宙ステーションでも抗菌作用で長く着られる服や、少量の水でも使える歯磨き型タブレット、水がなくても使える化粧品など、宇宙での生活を快適にする商品です。

山崎氏は東京大学で宇宙工学を学んだ後、JAXAに入社。つくば宇宙センターでは伊巻氏や大塚氏と共に国際宇宙ステーションの開発プロジェクトに携わった

山崎氏は東京大学で宇宙工学を学んだ後、JAXAに入社。つくば宇宙センターでは伊巻氏や大塚氏と共に国際宇宙ステーションの開発プロジェクトに携わった

伊巻 私のところにも、宇宙での衣食住に関わるものを作ってみたいという相談があります。実際に宇宙に行かれた山崎さんから見て、「これがあればよかった」と思ったものはありますか。

山崎 ロボットがあるといいなと感じていました。私が宇宙に行った際は、宇宙飛行士を宇宙船内で支援するロボットがまだなかったのですが、その後登場した船内ドローン「Int-Ball」(*1)は記録用の写真を撮ってくれたり、欧州のロボット「CIMON」は難しい作業手順を映像付きで教えてくれたりと、便利になってきています。今は手元のタブレットで作業手順を見ることもできますが、やはりロボットの作業支援があると便利だと思います。

(*1)Int-Ball :地上の管制官の操作によって国際宇宙ステーション内を飛び回り、宇宙飛行士の代わりに写真や動画を撮影するロボット。

初期検証時に内蔵のカメラで撮影を行うJEM自律移動型船内カメラ(Int-Ball)(提供:JAXA/NASA)

大塚 山崎さんからインターネット創世記の頃と似ているというお話がありましたが、インターネットは利用されながら発展していった一方で、宇宙環境では、まだ人が住める環境が整っているとはいえないし、インフラが貧弱です。したがって、私が所属している宇宙ロボットを軸としたグループでは、インフラ整備の一助になるようさまざまなロボット開発に挑戦しています。人を支援するロボットが活躍すれば、宇宙ビジネスの発想も広がると期待しています。

就職から宇宙開発に関わりたいと願っていた大塚氏。大手メーカーの宇宙事業部を経て、JAXAに就職。将来に向けた宇宙ロボットの研究開発を進めている

就職から宇宙開発に関わりたいと願っていた大塚氏。大手メーカーの宇宙事業部を経て、JAXAに就職。将来に向けた宇宙ロボットの研究開発を進めている

山崎 インフラ整備は大切だと私も思います。しっかりとインフラを整備することで、産業が発展しやすくなりますね。

伊巻 山崎さんは内閣府とJAXAが2017年にアジアASEAN地域を対象に設立した、宇宙を活用したビジネスアイデアコンテスト「S-Booster」(*2)の審査員も務めていますが、そこでもさまざまなアイデアが生まれているようですね。

(*2)S-Booster :内閣府が2017年に立上げた「宇宙を活用したビジネスアイデアコンテスト」。起業や新規プロジェクト立ち上げを目指す社会人、学生、個人、異業種などから幅広くビジネスアイデアを募集し、優れたビジネスアイデアには事業化に向けた支援を行う。

山崎 本当に、毎年面白いアイデアが出てきます。例えば、日本は今GPSを補完して位置取得の精度を高める、「みちびき」という測位衛星を打ち上げています。そのデータを受信できるチップが埋め込まれた靴とスマートフォンを連動させ、左右のうち進むべき方向の靴を振動させることで、事前に設定した場所に誘導してくれるという提案がありました。この靴は視覚障害のある人の道案内をしてくれるだけでなく、スマートフォンを見ることなくナビゲーションしてくれる、便利で安全な商品です。他にも、無重力環境ではシャワーが使えない課題を解決する、少量の水で水蒸気を作り出して洗髪ができるブラシを石鹸会社が開発しました。

これらはいずれも賞をとっているのですが、本当に柔らかい発想から硬い提案まで、バリエーション豊かです。「S -Booster」はメーカーが事業化まで伴走することになるなど、宇宙ビジネスをサポートする体制は、以前に比べるとだいぶ整ってきていると感じています。

(左)H-IIAロケット36号機「みちびき4号機」(準天頂衛星)の打ち上げ(提供:三菱重工/JAXA)(右)みちびきのCGイメージ(提供:JAXA)

(左)H-IIAロケット36号機「みちびき4号機」(準天頂衛星)の打ち上げ(提供:三菱重工/JAXA)(右)みちびきのCGイメージ(提供:JAXA) 宇宙と結び付く農業支援

伊巻 山崎さんのお話にもありましたが、今後も人工衛星データを利活用するビジネスは伸びていくと見ています。特に最近は、衛星データの農業への活用が非常に面白い。GX(グリーントランスフォーメーション)(*3)に衛星データを活用すれば、「Jークレジット」(*4)が農家の収入源になる可能性が生まれるなど、アイデア次第でさまざまなビジネスが考えられます。

(*4)Jークレジット :省エネルギー設備の導入やクリーンエネルギーの利用によるCO2などの排出削減量、および適切な森林管理によるCO2などの吸収量を「クレジット」として国が認証する制度。

伊巻 また、宇宙から農作物の生育状況を監視しながら、農業の工程管理を行うようなビジネスも考えられています。特に東南アジアなどの大規模農家では、広大な農地の工程管理が非常に重要です。衛星データを、農地からのメタンガス抑制に活用する実証事業も進んでいるようです。

宇宙ビジネスだけでなく、衛星データの活用は災害対応とも親和性があります。例えば、集中豪雨など自然災害の発生時に、山間部の川が土砂や瓦礫などでせき止められ、2週間くらい経ってから決壊して2次災害を引き起こすことがあります。こうした事態を防ぐためにも、災害時には人命救助と並行して、宇宙からどこでどのような被害が起きているのかを探索し、致命的なところは2次災害が起きる前にロボットを派遣して対応させるようなことも、RobiZyの中で検討されています。

山崎 国際宇宙ステーション(ISS)では、宇宙空間で農業を行う実験も進んでいます。例えばNASAの実験では、レタスや白菜などの葉物野菜にLEDの光を当てて人工的に光合成を行わせた場合、地上と比べて3倍速いスピードで育ち、栄養や安全面でも問題ありませんでした。

今後、月や火星に人が行くことになると、地上からの補給量を極力減らすために宇宙農業による自給自足が必要不可欠になってきます。日本でも、建設会社がISSでレタスを栽培する実験を始めていたり、JAXAから宇宙農業に関わる構想が発表されたりするなど、今後ビジネスの広がりが出てくる可能性も十分にあります。

伊巻 将来宇宙で人が生活することを考えると、今地球で行われているビジネスは全て宇宙でも成り立つと思っています。どのような業界や業種にもチャンスがあるので、2moonとしても、現在のビジネスをいかに宇宙に結びつけるのか、宇宙空間のさまざまな環境にいかに対応するかなど、しっかりと支援やアドバイスを提供したいと思っています。

宇宙で栽培され、開花したジニア(提供:JAXA/NASA)

宇宙で栽培され、開花したジニア(提供:JAXA/NASA)

宇宙港が地方創生にも寄与

伊巻 2moonでは、宇宙ビジネスに地方がどのように関わればよいか具体例を示しながら紹介する講演などを行っています。最近は、地域創生×宇宙の補助金に関する企業からの相談も受けています。私自身、宇宙業界から初となる、デジタル田園都市国家構想(*5)応援団の「地域DXプロデューサー」に認定されましたので、今後はそういう活動も増えていくと思っています。

(*5)デジタル田園都市国家構想: デジタル実装を通じて地方が抱える課題を解決し、誰一人取り残されずすべての人がデジタル化のメリットを享受できる、心豊かな暮らしを実現する構想。

山崎 たしかに、宇宙に興味を持たれている自治体は多く、宇宙港(スペースポート)を核にしながら周辺の産業と連携させた、「宇宙の街づくり」を目指す自治体が増えてきています。日本で宇宙港に取り組んでいる自治体としては、JAXAが長年保有・整備してきた鹿児島県の種子島と内之浦以外にも、例えば北海道の大樹町や和歌山県の串本町などがすでにロケットを打ち上げており、今後は小型衛星を打ち上げようとしています。その他にも、水平型宇宙港(*6)としては沖縄県の下地島空港や大分県の大分空港が、既存の滑走路を宇宙港としても活用しようとしています。

最近は福島県でも宇宙港に取り組んでおり、洋上宇宙港の検討も始められています。スペースXのように、打ち上げ後にロケットが戻ってくる場所を洋上に作り、再利用型のロケットの拠点にしようという取り組みです(注:福島県と洋上宇宙港はそれぞれ別個のプロジェクト)。

(*6)水平型宇宙港: 打ち上げ台を使用せずに、小型衛星を搭載したロケットを、滑走路を使って飛行機で離発着させる宇宙港。

伊巻 宇宙港を作る場合は、南や東に海が開けた土地が必要になりますよね。そういう地形でなくても、災害対応と産業振興という2つの視点から地方創生が考えられます。災害対応は衛星データを使って宇宙から監視するのですが、産業振興に関してはさまざまな取り組みがあります。

例えば福井県は、県内の企業が中心になって作った人工衛星を「福井県民衛星」として2021年3月に打ち上げました。そこで得られたデータの解析も福井県内で行う、人工衛星事業のサプライチェーンを作り上げています。その他にも、福岡県は北九州市長が「リアルスペースワールド」(*7)を目指そうと努力されていて、九州大学発の宇宙開発企業QPS研究所では、さまざまな人工衛星の部品を九州の企業から調達しているようです。

(*7)スペースワールド:スペースシャトル「 ディスカバリー号」の実物大模型をシンボルに、1990年から2017年まで北九州市で運営されていた宇宙をコンセプトにしたテーマパーク。

日本がリードする宇宙ロボットの可能性

伊巻 以前、私が宇宙飛行士の方々に質問した際は、掃除をしてくれるロボットが欲しいという声をよく聞きました。無重力で掃除のような作業をするロボットを作るのは難しそうですが、JAXAでもさまざまな宇宙ロボットの開発を進めているようですね。

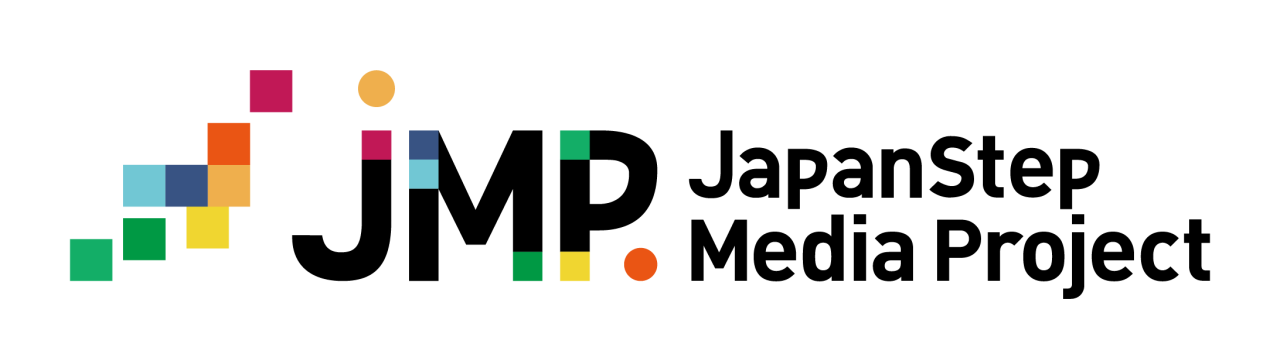

大塚 そうですね、JAXAでもクルーの船内作業を支援するロボットを開発中です。ISSの実験棟「きぼう」(*8)の船内では、無重力環境での宇宙ロボットの実証が可能です。

一方で、船外に関しては地上のロボットをそのまま持っていけば良いというものではなく、さまざまな工夫が必要になります。「きぼう」の船外で活躍しているロボットアームは火入れからもう1 6 年経っているのに、未だに大きな故障もなく動いていますし、仕事の幅もどんどん広げています。日本の宇宙ロボット技術は世界に誇れると思っていますが、残念ながらそれに続く船外宇宙ロボットがなかなか出てこない。そこはJAXAとしても、頑張っていきたいと思っています。

(*8)きぼう: 国際宇宙ステーションの一部を担う実験棟として、地上に比べて重力の影響が非常に小さい特殊な環境を活かした実験や観測が行われている。

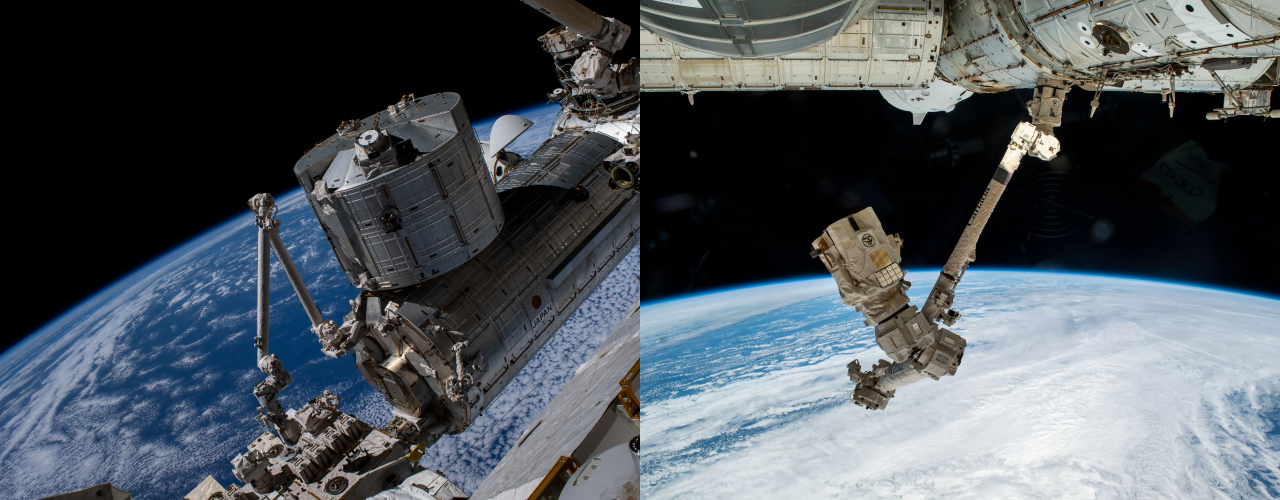

(写真左)「きぼう」日本実験棟(JEM)船外実験プラットフォーム(EF)の全体写真【小型ペイロード搭載支援装置(SPySE)設置後】

(写真右)ISSから撮影された地球とISSのロボットアーム(SSRMS)(提供:両者ともJAXA/NASA)

伊巻 私もJAXAのフライトコントローラー(運用管制員)チームの1人として、ときどきロボットアームを動かしていますが、本当に故障がないので安心して使えています。日本の技術力って本当にすごい。一方で、地上のロボットを宇宙で使うには工夫が必要ということですが、何が難しくて、どういう工夫が必要になるのでしょうか。

大塚 まず、宇宙線などの影響があります。船内はシールドされているので、地上のパソコンをそのまま持って行ってもすぐに使えるような環境ですが、船外では宇宙線への対策が必要です。熱対策も重要ですね。プラス100℃からマイナス200℃くらいのサイクルを短時間で繰り返しますし、空気がないので筐体から熱を逃がす方法もありません。短時間で繰り返すような熱環境への耐性が必要です。加えてさまざまな姿勢をとるので、人工衛星よりコンフィギュレーションの変化が大きいです。熱の影響がダイナミックに変わり、場面に応じた熱対策が必要となります。

伊巻 そういった実証にも「きぼう」を上手く活用すれば、日本が宇宙ロボットで世界をリードするチャンスがあるということですね。実際のところ、ドイツやアメリカなど海外のロボット技術はどのような状況なのでしょうか。

大塚 ドイツのロボット技術も進んでいるのですが、やはり「きぼう」という実証の場を持っている日本の方が有利な立場だと思います。ドイツに見習うべきところは、宇宙技術の地上展開が上手くいっている点です。宇宙の技術と地上の技術が連動して動いていくような印象を受けています。一方アメリカは、ロボットは開発・施策するけれども、実用に至る前に話が消えているような印象もある。彼らもやはりいろいろと模索中なのかなと思っています。

「きぼう」の船内は、非常に手軽な実証の場です。船内環境自体は、無重力であることを除けば、普通に人が存在できる場所なので、実験を簡単に行えます。ですので、企業として何か実証したい実験などあれば、是非利用していただければと思っています。「きぼう」を使い倒して、どんどんチャレンジしていただきたいです。

船外活動(EVA)で地球側管制(CAPCOM)を務める星出 彰彦 宇宙飛行士(提供:JAXA/NASA/Bill Stafford)

船外活動(EVA)で地球側管制(CAPCOM)を務める星出 彰彦 宇宙飛行士(提供:JAXA/NASA/Bill Stafford)

伊巻 今、人類は月や火星を目指していますが、いずれも人にとっては非常に過酷な環境です。したがって、月面で経済圏ができたとしても、人をサポートするロボットが必要になるでしょう。

山崎 月や火星に行くと、今度は地面がある中で探査車のように動く、モバイル型のロボットなども必要になってきます。そういった点においても、地上のロボット技術が活かせる部分が増えてくるように思います。NASAが提案する「アルテミス計画」(*9)でも、初めから人とロボットが協調できるように、インフラ側から整備をしていくことも検討していると聞いています。宇宙ではロボットだけに負荷をかけるのではなく、人と同じようにロボットも快適に働ける環境を整備していくことも重要だと感じています。

(*9)アルテミス計画 :NASAが提案している月面探査プログラム全体をまとめた呼称で、2025年以降に月面に人類を送る。その後、ゲートウェイ(月周回有人拠点)計画などを通じて月に物資を運んで月面拠点を建設し、人類の持続的な活動を目指す。

伊巻 地上で活躍するサービスロボットが、宇宙でも活躍する日が必ずやってくるだろうと考え、RobiZyでは宇宙部会の部会長を務めています。まだ宇宙ビジネスへの参入方針が具体的でなくても構いません。我こそはという企業の皆様に、是非宇宙部会に入っていただきたいと思っています。大学など教育機関との連携も深めていきたい。さらに、JAXAと一緒に宇宙ロボットの仕様を決めたり、人とロボットの協調を進める標準化にも取り組んでいたりします。

山崎 大塚さんや伊巻さんが関わっていた、産業用ロボットの延長のようなロボットアームも、これから新しい宇宙基地の建設にとって欠かせないでしょう。遠隔操作型や自律型という方向に向かっていますから、そのニーズは今後も高まっていくのではないかと思っています。

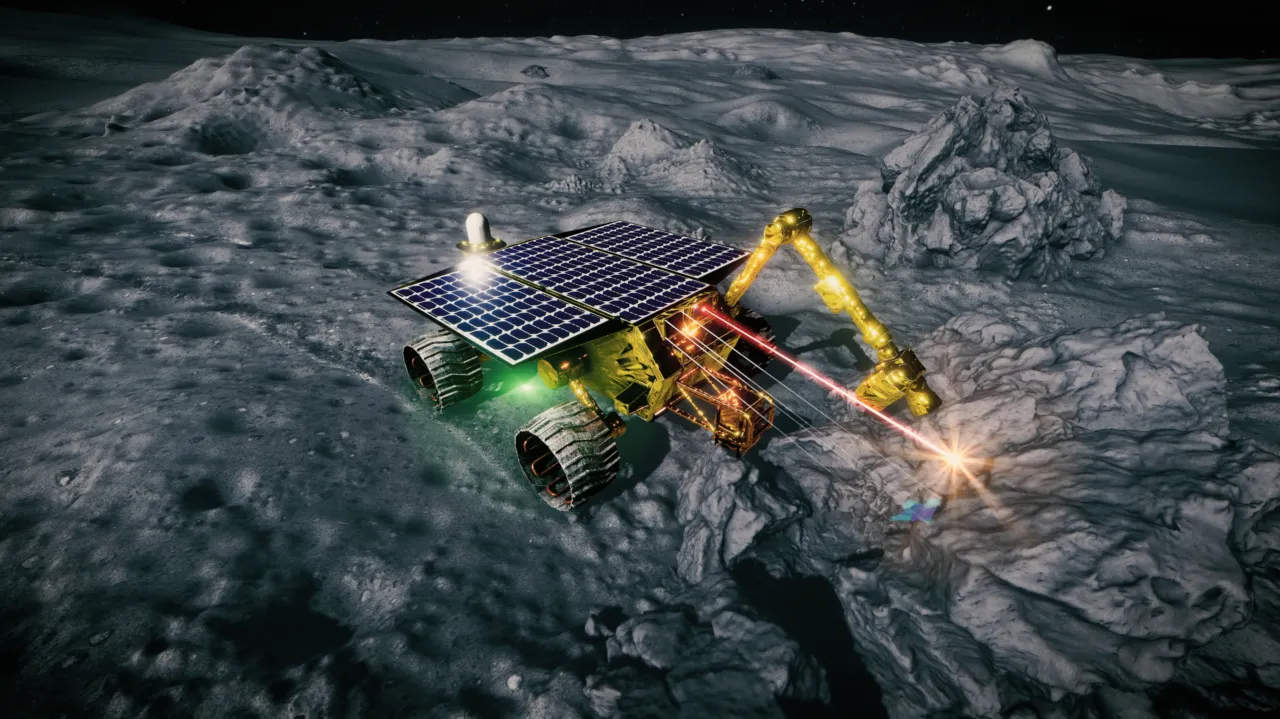

月面での無人ローバーのイメージ(提供:JAXA)

月面での無人ローバーのイメージ(提供:JAXA)

より多くの人に伝えたい宇宙ビジネスの魅力

伊巻 これから宇宙ビジネスに取り組もうとしている方々に向けて、お二人が感じる「宇宙ビジネスの魅力」について教えていただけますか。

山崎 世界的にも、宇宙ビジネスが成長産業と言われている中、地上の技術を宇宙に持っていくスピンインが増えるでしょう。同時に、宇宙で活用された技術を地上で活かすスピンアウトも増え、両方の流れができてくると思っています。したがって、これから宇宙ビジネスへの参入を考えているなら、その両面の可能性にアンテナを張っておくことをお薦めします。宇宙ビジネスは応用範囲が広いので、最初から海外展開を考えている企業も多いですし、なにか一つプロトタイプを作ると、さまざまな方面に広がっていくでしょう。アルテミス計画でも、今後は民間企業がビジネスに参入しやすい素地が作られていくと思います。

是非ご一緒に、宇宙ビジネスのいろいろな可能性を広げていけたらと思っています。地球のさまざまな課題も、宇宙からの視点を持つことで解決につながる可能性も広がっていくでしょう。若い世代のみなさんは視野が広く、地球をより良くしたいと考える方が多いと感じます。そういった世代の皆さんには、宇宙からの視点でさまざまな課題やビジネスに取り組んでいただくことに期待しています。

有人宇宙船となるアルテミス2号の搭乗クルー発表イベントにて記念撮影を行う若田光一 氏、 星出 彰彦 氏ら宇宙飛行士(提供:JAXA/NASA/James Blair)

有人宇宙船となるアルテミス2号の搭乗クルー発表イベントにて記念撮影を行う若田光一 氏、 星出 彰彦 氏ら宇宙飛行士(提供:JAXA/NASA/James Blair)

大塚 宇宙ビジネスで求められる人材は多岐に渡ります。自分の専門を活かす道はどこにでも見いだせると思っています。ですので、裾野を広く持てば誰でも参加できます。宇宙はリソースが限られていて、電力や熱回りなど、さまざまな制限がある中で最適な設計を行い、全体をまとめ上げられる人材が求められています。さらに、宇宙の技術と地上の技術をつなぐようなアイデアを発想できる人、宇宙と併走して、地上の課題解決や発展ができるようにまとめ上げられる人を求めています。

学生さんの中には、宇宙業界には航空宇宙学科の卒業生しか就職できないと思っている方も非常に多いようです。あるいは、JAXAに入らないと宇宙に関わるものが作れないと思っている学生さんも多くいます。でも、実際は、宇宙に関わるには航空宇宙学科を出てJAXAに就職する道以外にも、さまざまな道があります。私が大学で物理学を学び、その知識を軸に宇宙への道を切り拓いたように、みなさんがご自身で得意な分野を活かせる道を見出せるのも宇宙の魅力だと思っています。

伊巻 宇宙ビジネスのハードルが高いと思っている人が本当に多いですが、宇宙は身で手の届くものであることに気づいてもらいたいですね。そのためにまずは宇宙がどういうものかを知ってもらいたい。星を見るだけでなく、宇宙ビジネスがどうなっているのかを知識の一つとして理解し、そこからできること、やりたいことを見つけ、取り組んでいただけたらなと思います。

すでに宇宙ビジネスに参入している企業からの相談として多いのが、人材が足りないという話です。さまざまな専門分野に関するスペシャリストはいても、宇宙という観点でのノウハウがまだ少ない。そうした相談に対して、定年退職された宇宙の経験のあるシニアの方にお声がけし、ご紹介することもあります。また、非宇宙の分野にも素晴らしい方々がいらっしゃいます。そうした方々に、宇宙ビジネスの可能性に気づいてもらい、ともに取り組んでいきたい。

私自身は小学生の頃から、宇宙に関わる仕事で食べていきたいと思っていました。今宇宙業界で働いている方の多くは、高校や大学で宇宙の魅力を知り、宇宙に関わる仕事を目指したと聞いています。今回の記事がきっかけとなり、一人でも多くのビジネスパーソンや学生さんに宇宙業界に入ってきてもらえることを期待しています。

アルテミス計画をはじめ、今後の宇宙分野にはさらなる期待がかかる。

長年宇宙ビジネスに関わる3人からは、次世代育成の重要性も語られた。彼らの熱いエネルギーは確実に広がり、受け継がれると確信した