- 総合TOP

- 宇宙

- AI

- ロボット

- WEB3・メタバース

SpaceStep創刊を記念してスタートする本連載。宇宙ビジネスナビゲーターとして活躍する株式会社minsora代表 高山 久信さんと多様なゲストと宇宙ビジネスの可能性や面白さを読み解いていきます。プロローグとなる今回は、高山さんが40年以上宇宙と向き合ってきたご経歴や宇宙ビジネスナビゲーターとしての思いについて語って頂きました。(文=SpaceStep編集部)

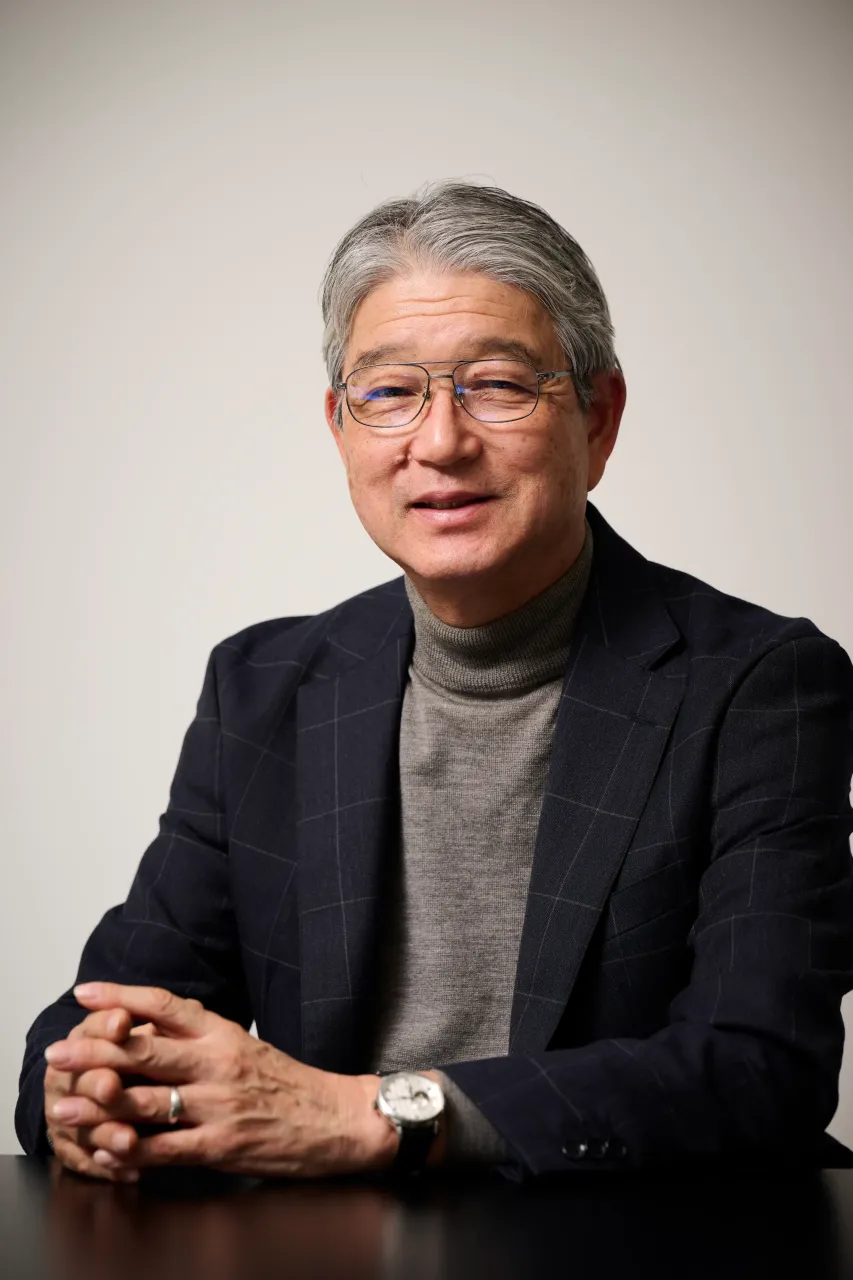

株式会社minsora 代表取締役 CEO/宇宙ビジネスナビゲーター

高山 久信さん

1954年、大分県豊後大野市生まれ。高校卒業後、三菱電機に入社し、約40年にわたり人工衛星、ロケットや国際宇宙ステーション関連など、日本の宇宙開発利用に携わる。その後、三菱プレシジョンや宇宙システム開発利用推進機構などで宇宙関連事業に従事。2019年に株式会社minsoraを創業し、地域発の宇宙ビジネスや衛星データ利活用、教育・研修事業等を展開。地方から「宇宙を身近に、地域発のビジネスを創る」活動を続け、現在は、日本ロケット協会理事や九州衛星利活用の会副会長として、産業振興に尽力している。

半世紀、宇宙に向き合い続けてきた私の原点

はじめまして。今回からSpaceStepで連載を担当します、高山久信です。

私は1954年、大分県豊後大野市の山あいで生まれました。幼い頃は体が弱く、家で過ごす時間が長かった私にとっては、中学校入学の時に母親が買ってくれた全五巻の百科事典が色んなことを知る世界でした。宇宙ステーションの想像図を見たのは、その百科事典が初めてでしたし、新しいページを開くたび「この先には何があるのだろう」と胸が高鳴ったのを今でも覚えています。この懐かしい百科事典は今も手元にありますが、宇宙に進むとは当時まったく想像していませんでした。

高校では工業高校の電気科へ。当時出始めたICを使ったステレオアンプ作りやスピーカーボックスの自作など、「作ること」に没頭しました。小遣いから少しずつ部品を購入し、一年がかりで完成した電子回路が動いて、ステレオで音がでた瞬間、目の前で世界が変わる感じがしたことを思い出します。

「いつか、自分の手でまだ世の中にないものを作ってみたい」そんな気持ちを胸に、三菱電機へ入社します。ここから宇宙への偶然の出会いが必然へと変わり始めました。

最初に配属されたのは、宇宙関連の地上局アンテナ設計。宇宙の専門性を持たずに入った私にとって、それは突然訪れた宇宙との接点でした。けれど、同期入社の工学博士号をもつ方に教わりながら、設計の結果や図面の線一本が装置になり、衛星と地上をつなぐことを知った時、私は思いました。「この仕事は、人と宇宙をつなぐ大事な仕事だ」

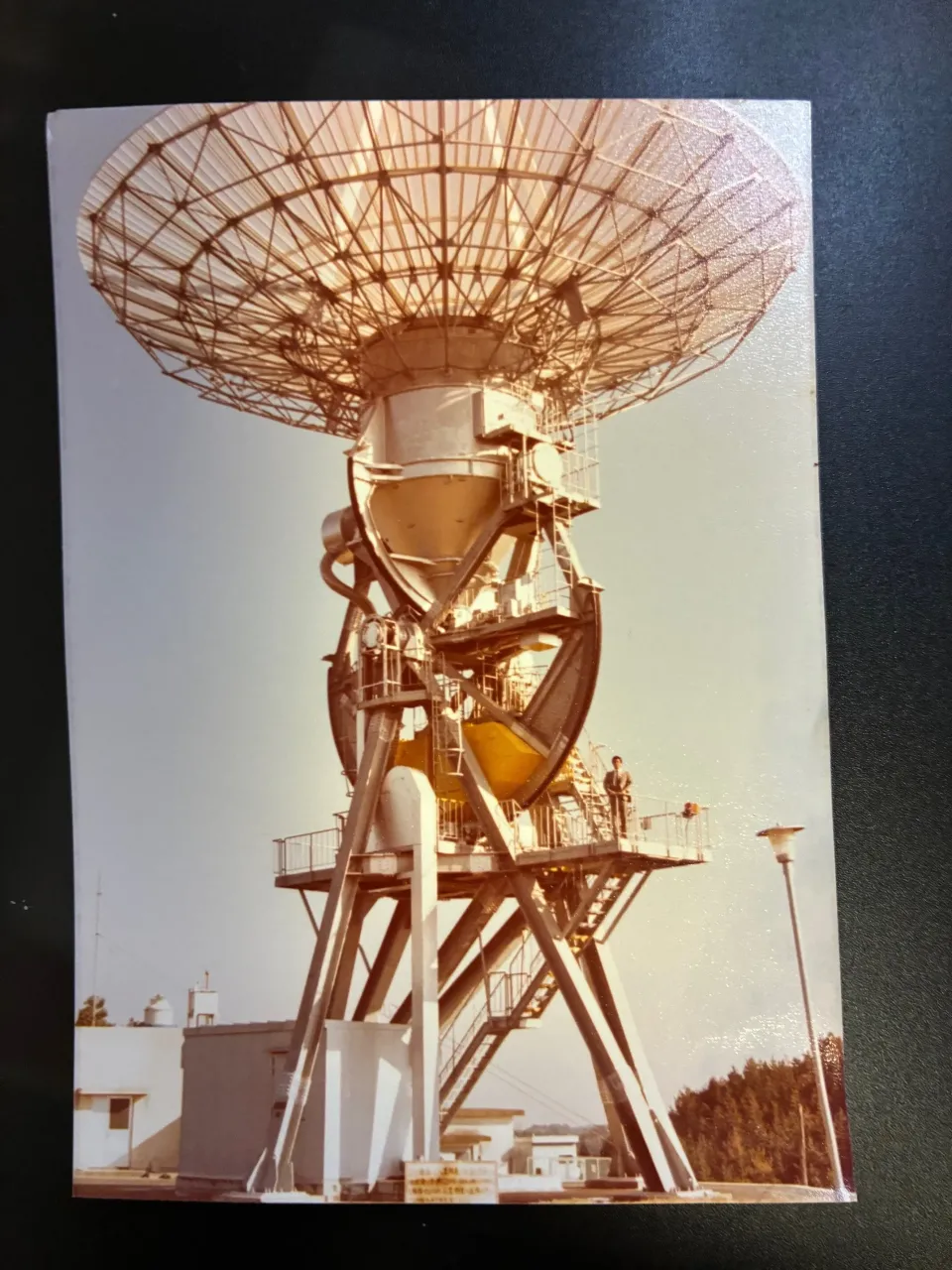

18mアンテナのデッキで撮影したもの(写真が古くアルバムを撮影)(写真提供=高山 久信)

国立天文台ハワイ観測所での一枚(写真提供=高山 久信)

その後の人生を決めた出来事が20代で訪れます。設計部門から営業・企画部門に異動。

人工衛星の追跡管制アンテナの整備に携わり、1980年から、ハレー彗星探査計画における64mパラボラアンテナプロジェクトを担当しました。宇宙科学研究所の先生方と構想段階から長野県臼田町へ何度も通い、山に登り、地形を測り、先生方と議論し、仕様検討や予算獲得から完成までを担当。このアンテナは、1986年に接近したハレー彗星の観測に活躍しました。それまで「宇宙を遠くから見ていた」私が、初めて「宇宙をつくる側」に立った瞬間でした。まだ何も無い山の中に、未来を立てる。それは、まるで宇宙への最初の橋を架けるような仕事でした。

ALMA望遠鏡 アタカマ砂漠現地設置の様子(写真提供=高山 久信)

この経験がきっかけで、私は「企画」も担当することになります。宇宙のプロジェクトは、国家プロジェクトなので、モノを作る前に国を動かさなければ始まりません。国が行うためのシナリオ作りと予算獲得、そのために産業界を巻き込み、政治折衝など、ゼロから企画して形にする。ハレー彗星探査計画の後は、約10年間、国際宇宙ステーション(ISS)計画の立ち上げフェーズから日本実験モジュールJEM(きぼう)、宇宙ステーション補給機HTV(こうのとり)や経済産業省が主導した宇宙実験・観測フリーフライヤーSFUなどの開発に携わり、前例のないプロジェクトを進めました。

特にSFUプロジェクトでは、米国NASAの研究拠点やケネディ宇宙センター等で国内外のエンジニアとのネットワークを構築し、1996年のISSに搭乗した若田宇宙飛行士が操作するロボットアームでSFUをスペースシャトルに回収し地球への帰還は、今でも忘れられません。

三菱電機時代に種子島の小学校へ宇宙関連本を贈呈した際の一枚(写真提供=高山 久信)

三菱電機時代に種子島の小学校へ宇宙関連本を贈呈した際の一枚(写真提供=高山 久信)

プロジェクトを進める中で、私は気づきました。「自分は“0(ゼロ)→1(イチ)”が好きなのだ」と。曖昧で、答えがない。だからこそ、未来を形づくる喜びがある。田舎の山の中で百科事典を読みながら宇宙を想像した私が、気づけば、宇宙の「はじまり」を作る側に立っていました。

「宇宙ビジネスナビゲーター」という仕事をつくった理由

ISSプロジェクトが一段落した後、日本の宇宙開発は、国と民間との連携への動きが始まります。そして、私は日本版GPSと呼ばれる準天頂衛星システム(みちびき)プロジェクトに関わります。そのころ私はひとつの疑問を持ち始めました。

「宇宙は、新たな技術開発だけでなく、社会の課題を解くこと、使う側からの視点で開発を行う必要があるのではないだろうか」

日本の宇宙開発は長いあいだ 「研究と開発(R&D)」 を目的に進められてきました。宇宙技術を自国の技術にすることが目的(価値)だった時代です。しかし私の興味は、「宇宙を使って何が変わるか、どうすれば、身近にできるのか」という視点でした。

ある日、飲み会で友人からこう言われました。

「宇宙に興味がある。でも、どこに相談すればいいか分からない」

私は衝撃を受けました。宇宙の技術はある。衛星データもある。なのに、それが社会、一般の方に届いていない。「宇宙を身近なもの、自分事として使える人がいない」。

そして、「そのことを一元的に応える人がいない」。それが日本の宇宙産業の課題でした。

そこで2015年、私は自ら「宇宙ビジネスナビゲーター」と名乗り、活動を始めました。肩書きには、次の意思を込めました。

「宇宙と社会を分かり易い言葉でつなぐ。そして、宇宙技術をスパイスに価値を届ける」

しかし、肩書きを変えただけでは、自治体や企業・一般の方には、宇宙の事はすぐに伝わりませんし、すぐに動けません。

ではどうするか——「成果で示すしかない」と考えました。

こうした思いで誕生したのが2019年に創業した株式会社minsora(みんソラ)です。

名前の意味は「みんなの宇宙(ソラ)」。

minsora の役割は明確です。「宇宙を誰にとっても使える社会をつくる」。

宇宙に詳しい人(シーズ)と地域で課題やアイデアを持っているけど宇宙に詳しくない人(ニーズ)をつないで、具体化し、ビジネスにすること。私たちは、ロケットや人工衛星を作る会社ではありません。「宇宙を使うビジネスと社会をつくる会社」 です。

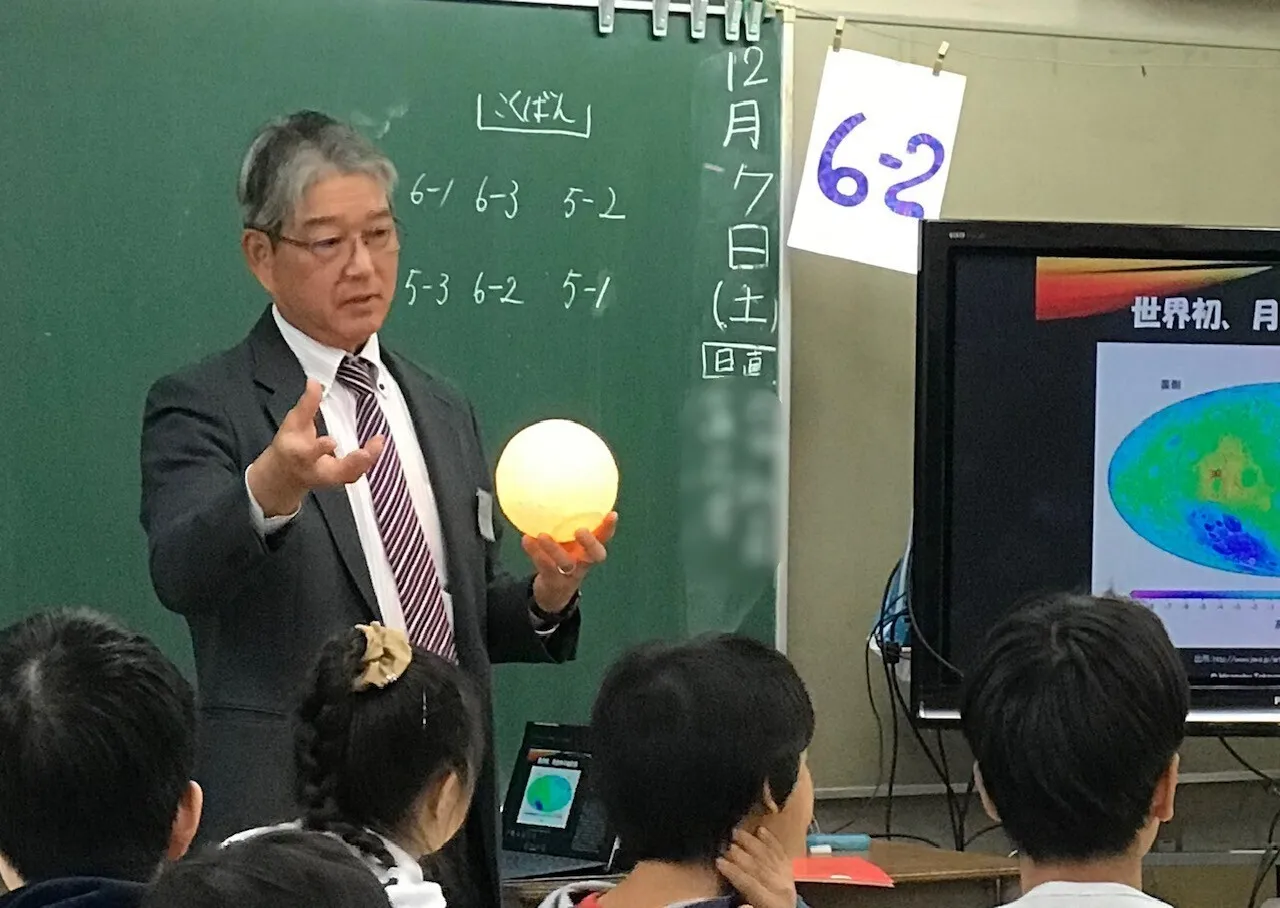

宇宙ビジネスナビゲーターとして学生向けの「宇宙教室」をしています(写真は横浜市の小学校で教えたときのものです)(写真提供=高山 久信)

宇宙ビジネスナビゲーターとして学生向けの「宇宙教室」をしています(写真は横浜市の小学校で教えたときのものです)(写真提供=高山 久信)

minsoraを起業して、まもなく取り組んだのが、大分県玖珠町での衛星データを活用した宇宙米プロジェクトです。元々、玖珠町のお米は、献上米として選定され、美味しいお米です。でも生産量が限られているので、衛星データで更なる付加価値をつけて、贈答品やお祝い事用など特別な場向けを目指しました。2022年から、玖珠町の町長を筆頭に役場職員や農家の方々の協力を得て、水田の生育状況を衛星データで分析し、最適な収穫時期を特定。結果、2025年に「くす天空の輝き」というブランド米が誕生し、5kg 1万円という高付加価値米として、首都圏や海外での販売を開始しました。宇宙は、農業を高付加価値産業にできる。そう確信できた瞬間でした。

人工衛星のデータを使って栽培している新ブランド米「宇宙米 天空の輝き」

人工衛星のデータを使って栽培している新ブランド米「宇宙米 天空の輝き」

さらに、半導体製造装置メーカーからは、「人工衛星ビジネスに参入したい」という相談もありました。私は、同社の生産ノウハウが 人工衛星の量産 に応用できると確信し、事業参入のナビゲートを行いました。宇宙は「特別な人だけ」のものではない。今ある強みは、宇宙分野でも活かせる。そのことに改めて確信を持てた事例でした。

minsoraの取り組みは、企業の新規事業創出への伴走、自治体の地域創生、子ども向けの宇宙教育まで、事業は多岐にわたります。プロジェクトが進むたび、私は確信を強めています。宇宙を社会に届ける役割は、必ず必要になる。なぜなら、宇宙は「使われてこそ価値になる」からです。

私は「宇宙ビジネスナビゲーター」として、宇宙が「遠いもの」から「使えるもの」へ変わる瞬間を、これからも積み重ねていきます。さらに、「宇宙ビジネスナビゲーター」だけではなく、「価値共創アーキテクト」としも活動していきます。

宇宙は、「海の波打ち際」。だからこそ、誰もが参入できる

長く宇宙に関わってきた私が断言します。宇宙産業は、まだ「産業」と呼べるに至っておらず、これからです。私は現状を「海の波打ち際」と考えます。海に漕ぎ出す前の、砂浜に足を入れた状態です。ロケットや人工衛星といった宇宙システムのインフラは整ってきました。しかし、それを使ったサービスやビジネスは、まだ少なく、誕生しつつあるところです。つまり、『参入者が少ない=チャンスが大きい』といえます。

特に衛星データを活用する ダウンストリーム(利用側) は、大きな資金も設備も必要ありません。パソコン一台で宇宙に参加できます。

写真はビジネスネットワーキングの様子(写真提供=高山 久信)

写真はビジネスネットワーキングの様子(写真提供=高山 久信)

私はこれまで、宇宙で価値を生む瞬間を多く見てきました。

教育、農業、観光、福祉、インフラ管理……宇宙は「異業種との掛け算」が本質です。

minsora のミッションは、宇宙で「地域の可能性」を拓くことです。

例えば、次代を担う子ども向け宇宙教室や、自治体の宇宙イベント、企業向け宇宙講座など。私たちは、宇宙と地域をつなぐプロジェクトを多数実行してきました。活動のたび、確信することがあります。

宇宙ビジネスの主役は、「宇宙の外にいる人」だ、ということです。

宇宙を知らなくてもいい。ロケットを作らなくていい。必要なのは、「解決したい課題」や「アイデア」があること。宇宙は、目的ではなく手段です。

今回、連載タイトルにもなっている「宇宙をみんなの遊び場に」という言葉のとおり、宇宙をもっと自由に、もっと楽しんでいい、遊び場だからこそ、チャレンジできる。遊び場だからこそ、新しい価値が生まれると考えています。例えば、今では当たり前になったパソコンの利用拡大には、ゲームが大きな影響を与え、オンラインプラットフォームの登場で更に拡大中です。パソコンがゲームから多様な文化や産業に成長させた原動力になったのと同じような可能性が宇宙にある、そんな風に考えています。

宇宙の世界は、いま大きく開きつつあります。あなたのビジネスが、あなたの地域が、宇宙とつながれば何が変わるのか——。

それを、この連載で一緒に探していきたいと思います。

次回からは、宇宙ビジネスに挑むゲストを迎え、リアルなプロジェクトや挑戦を深掘りします。宇宙の扉は、もう目の前にあります。

さあ、遊び場に出かけましょう。