- 総合TOP

- 宇宙

- AI

- ロボット

- WEB3・メタバース

宇宙ビジネスはいま、「見る宇宙」から「使う宇宙」へと確実にステージを変えつつある。その変化を最前線で体現しているのが、産業化の胎動が始まった九州エリアだ。本連載では、2025年10月16日に鹿児島市のカクイックス交流センターで開催された「九州宇宙ビジネスキャラバン2025鹿児島」の現地ルポを起点に、地域発の宇宙ビジネス潮流を読み解いていく。初回となる本稿では、本キャラバンがいかなる思いのもとに企画され、どのように九州全域を巻き込む産業プラットフォームへと成長してきたのかを辿りながら、日本の宇宙産業の新たな可能性を探る。(SpaceStep編集部)

「宇宙を自分ごとへ」九州を横断する実践型キャラバン

「宇宙ビジネスを身近に」をコンセプトに2025年11月に創刊したSpaceStep。創刊にあたり進めた取材活動で編集部が注目したのは、地域と宇宙をつなぐ実践的な試みとして評価の高い「九州宇宙ビジネスキャラバン」である。九州は日本における宇宙開発の歴史を背負い、同時に未来を拓くプレーヤーの集積地としても力を増している。そんな九州を横断しながら展開されてきた本キャラバンは、単なるイベントではなく、産官学が広く連携するビジネスメカニズムとして進化してきた。

「九州宇宙ビジネスキャラバン」は、九州地域における宇宙産業の振興・事業化支援・人材育成を目的に、2023年から毎年開催されている九州最大級の宇宙ビジネスイベントだ。九州7県を中心に、山口県を含む広域連携のもとで企画され、大学・地方自治体・企業・宇宙スタートアップが参画し、互いの活動を刺激し合う枠組みとなっている。

今年で3回目となる2025年は鹿児島市で開催され、会場はカクイックス交流センター。参加登録者は過去最多の500名を超え、全国からスピーカーや参加者が集まった。トークセッション、基調講演、展示、ピッチイベントなど多層的に構成され、宇宙を軸にした多様なビジネスモデルや技術トレンド、新規参入の機運が可視化された。

3回目となるキャラバンの舞台は鹿児島。写真はカクイックス交流センターの外観(撮影=SpaceStep編集部)

3回目となるキャラバンの舞台は鹿児島。写真はカクイックス交流センターの外観(撮影=SpaceStep編集部)

テーマは「宇宙を自分ごとへ」——そして掲げられたサブテーマは「宇宙を、稼ぐ力に変える」。この言葉に象徴されるように、キャラバンは単なる宇宙開発の議論にとどまらず、「地域経済に価値として実装する」ことに主眼を置く。宇宙産業と九州が強みを持つ半導体、製造業、一次産業、食などを結び、宇宙を地域産業の新たな成長軸へと転換する意図が明確に示されている。

会場からほど近くに、西郷隆盛の銅像も(撮影=SpaceStep編集部)

会場からほど近くに、西郷隆盛の銅像も(撮影=SpaceStep編集部)

2023年福岡天神、2024年北九州と巡回し、九州全域で機運を高めながら今回の鹿児島開催へと至った。参加者や協賛企業は年々増加し、この循環型キャラバンは地域エコシステムを醸成するハブとして機能している。「九州は一つ」という思想のもと、組織や企業、行政の壁を越えた共創の場が、生きたネットワークとして形成されていることが、現地取材からもはっきりと伝わってきた。

九州の宇宙ビジネスは、もはや「局所的な話題」ではない。宇宙を自分ごとと捉え、地理的・歴史的強みを活かし、新たな市場と産業を創出する。このキャラバンは、まさにその先端を走る取り組みであり、未来への実証の場となっている。

九州から未来を創る――一般社団法人 九州みらい共創の挑戦

このキャラバンを主催するのが、一般社団法人九州みらい共創だ。同法人は2024年9月12日、宇宙の日に設立されたばかりの新しい組織である。設立メンバーは九州出身の宇宙業界人を中心とした30〜40代世代を主体とし、宇宙と地域の未来に本気でコミットする者たちによって構成されている。

代表理事は鹿児島出身の上村俊作氏。宇宙戦略基金の立ち上げなど宇宙政策にも深く関わってきた人物であり、25年以上にわたる業界経験を九州の未来に投じる決意から、この法人を立ち上げた。上村氏は語る。「QPS研究所が示した成功を、九州から次々と生み出したい」。この想いが、九州みらい共創の活動の核を成している。

九州みらい共創のミッションは明確だ。①宇宙産業の創出、②事業化支援、③次世代人材の育成の3本柱を掲げ、九州全域をイノベーションのプラットフォームとして機能させる。活動はイベント運営にとどまらない。自治体や企業と連携し、教育や地域づくりにも参画。宇宙を介した社会課題の解決すら視野に入れている。「オール九州」「One Kyushu」を掲げ、産官学市民を巻き込んだ循環型の共創モデルを志向している点は注目に値する。

九州宇宙ビジネスキャラバン2023福岡ダイジェスト(引用:YouTubeチャンネル)

興味深いのは、あえて「九州ローカル」に閉じず、九州モデルを全国に輸出する構えだ。宇宙産業は多地域連携こそ価値を生む領域であり、九州みらい共創はその架け橋となる存在を目指している。地域発の取り組みを、国家戦略・世界市場へ接続する。その視座の高さは、九州の宇宙産業の成熟を示す象徴ともいえるだろう。

「九州宇宙ビジネスキャラバン2025鹿児島」の展示ブースの様子(撮影=SpaceStep編集部)

「九州宇宙ビジネスキャラバン2025鹿児島」の展示ブースの様子(撮影=SpaceStep編集部)

鹿児島を宇宙ビジネス発信基地に~知事の熱い思い

「全国各地からお越しの皆様、南の宝・鹿児島へようこそいらっしゃいました。心から歓迎を申し上げます」。冒頭の「Opening Remarks」に登壇した鹿児島県知事 塩田 康一氏は、全国から集まった参加者に向けて「宇宙戦略基金などを活用し、宇宙産業を盛り上げていくことが、我が国の国際競争力の向上につながる。鹿児島もその中心として役割を果たしたい」と宇宙ビジネスの可能性を熱く語った。

鹿児島が本イベントの舞台となった理由は明確だ。種子島宇宙センターと内之浦宇宙空間観測所という2つのロケット射場を併せ持つ地域——それが鹿児島である。1960年代から約600機ものロケットを送り出してきた「元祖宇宙港」だ。「全国で唯一2つの射場を有する本県は、宇宙産業の未来を切り拓く重要な拠点であります」(塩田知事)

鹿児島県は宇宙ビジネス創出支援に力を入れ、研究開発・人材育成・企業成長支援の政策を段階的に拡充してきた。その成果として、すでに複数の県内企業が宇宙関連領域へ参入を果たしている。塩田知事は、未来の人材育成についても触れた。「今日のキャラバンには高校生など学生の皆様にも参加いただいている。今回のキャラバンが宇宙ビジネスの機運醸成や未来の人材育成にもつながることを期待しております」(塩田知事)

本連載では、「九州宇宙ビジネスキャラバン2025鹿児島」で交わされた議論の中から、有識者が語る様々なトピックをレポートする。興味のあるテーマから、一つでも宇宙ビジネスが「自分ごと化」するエッセンスを感じて頂きたい。

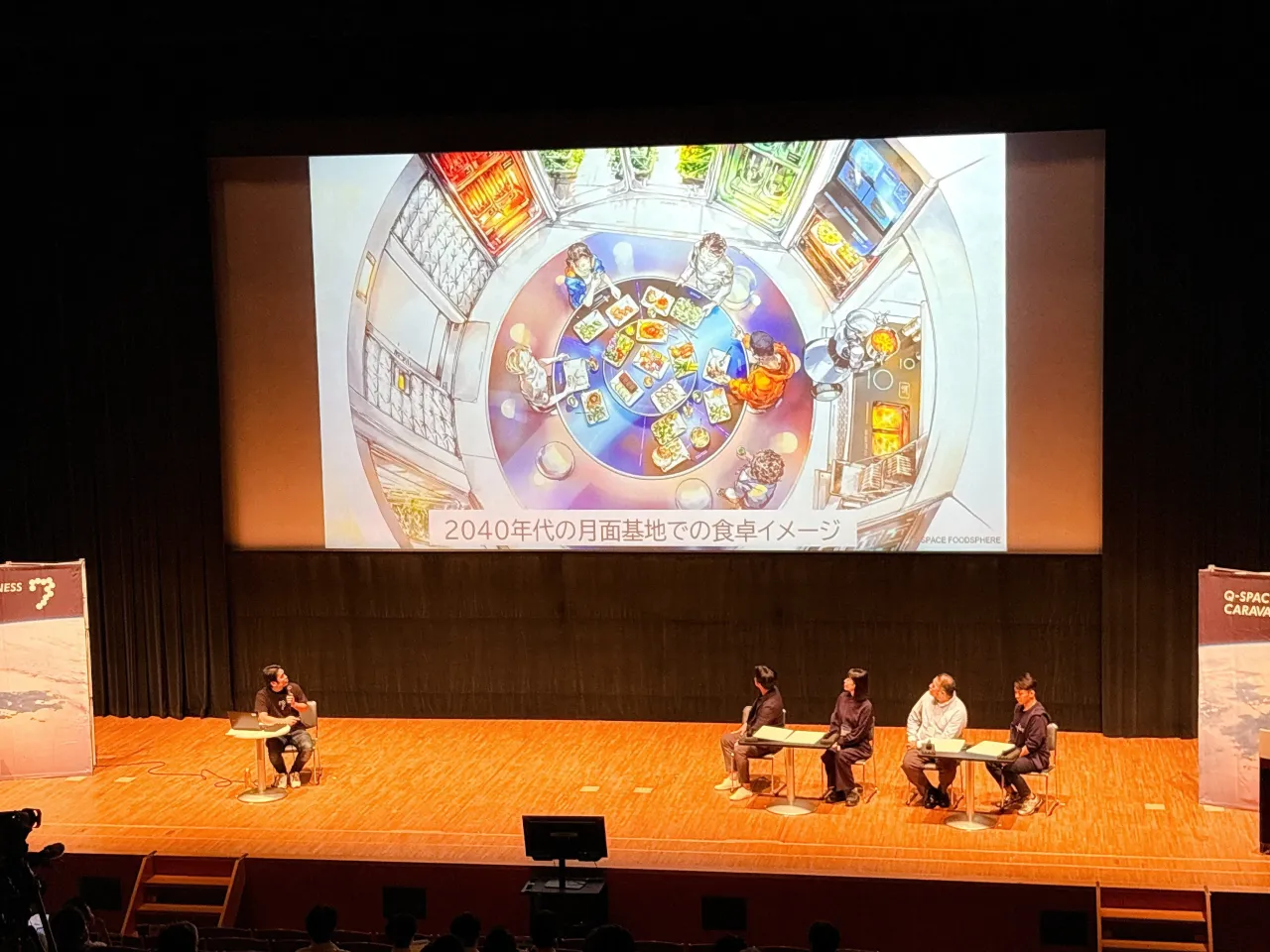

全国ら集まった様々な立場の有識者が宇宙ビジネスについて大いに語り合った(撮影=SpaceStep編集部)

全国ら集まった様々な立場の有識者が宇宙ビジネスについて大いに語り合った(撮影=SpaceStep編集部)