- 総合TOP

- 宇宙

- AI

- ロボット

- WEB3・メタバース

(引用元:PR TIMES)

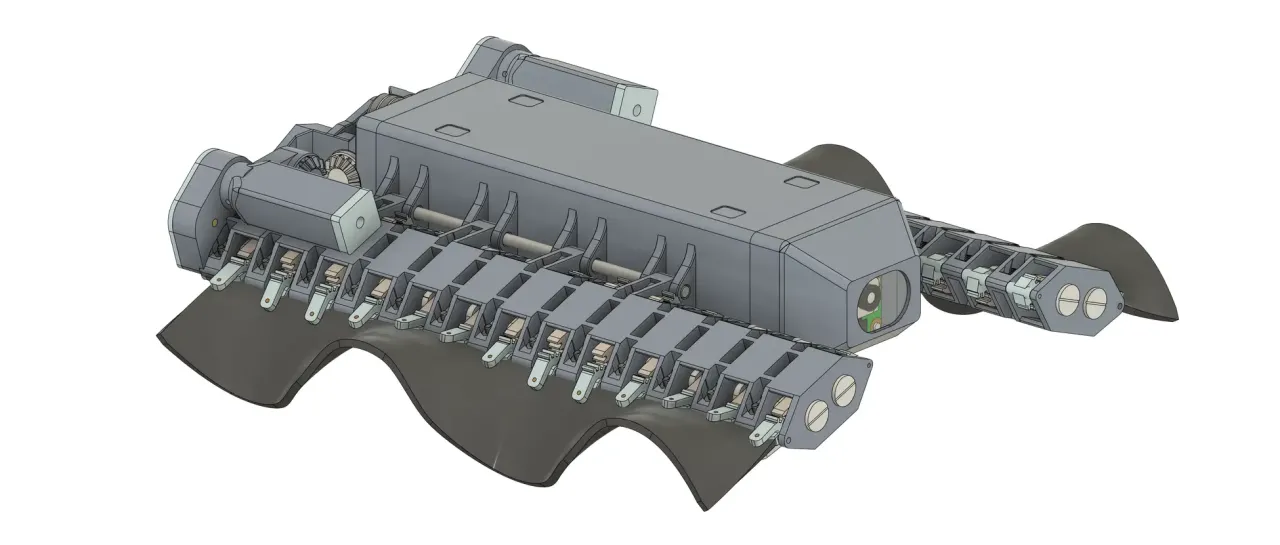

地震で崩れた瓦礫の隙間、濁流渦巻く浸水エリア、そして氷と水が混在する未知の惑星。こうした過酷な環境の探査には、陸と水を隔てなく踏破できるロボットが不可欠だ。この難題に対し、生物の“ヒレ”の動きに着想を得たユニークな水陸両用ロボットの開発が本格化した。埼玉県川越市に拠点を置くChart株式会社が開発する「ヒレロボット」は、災害救助から宇宙探査まで、ロボットの活躍領域を大きく広げる可能性を秘めている。

「ヒレ」一本で水陸を制覇、モード切替不要の革新的ロボット

従来の多くの水陸両用ロボットが抱えていた課題は、移動メカニズムの「切り替え」だった。水中ではスクリュー、陸上では車輪やクローラといった異なる機構を使い分ける必要があり、その切り替え動作が弱点となったり、構造が複雑化したりする問題があった。特に、水辺やぬかるみといった陸と水が混在する環境では、スムーズな移動が困難だった。

Chartが開発する「ヒレロボット」は、この常識を根底から覆す。その最大の特徴は、柔軟な「ヒレ」状のアクチュエータ(駆動装置)ただ一つで、水中と陸上の両方をシームレスに移動できる点にある。

(引用元:PR TIMES)

災害救助から氷の惑星探査まで、広がる活躍のフィールド

この「ヒレロボット」が持つ独自の走破性能は、これまで人類が容易に立ち入れなかった場所での活躍を期待させる。その応用範囲は、私たちの足元から広大な宇宙にまで広がる。

(引用元:PR TIMES)

最も期待される分野の一つが、宇宙探査だ。例えば、木星の衛星エウロパや土星の衛星エンケラドスには、厚い氷の下に広大な海が存在すると考えられている。氷と水、岩場が混在するこれらの天体で生命の痕跡を探すミッションにおいて、「ヒレロボット」は理想的な探査機となり得る。また、火星の地下空洞や月のレゴリス(細かな砂)に覆われた地表など、従来のローバーが苦手としてきた環境での探査にも道を開く。

(引用元:PR TIMES)

そして、その技術は地球上の社会課題解決にも直結する。地震や津波によって倒壊・浸水した災害現場では、人が立ち入る前にいち早く内部の状況を把握し、二次災害のリスクを評価したり、瓦礫の隙間で生存者を探したりといった初動対応での活躍が見込まれる。ほかにも、原子力施設の廃炉作業や火山観測といった極限環境での遠隔調査、ダム内部の点検など、その用途は多岐にわたる。

宇井氏は「環境の生態観察や災害対応、宇宙探査などのより高度なミッションの実現には、異なる環境を横断して運用可能なロボットが求められます」と語る。まさにそのニーズに応える「ヒレロボット」は、移動ロボットの新たな可能性を切り拓く挑戦だ。この小さな生物模倣ロボットが、未来の探査活動のあり方を大きく変えていくかもしれない。