- 総合TOP

- 宇宙

- AI

- ロボット

- WEB3・メタバース

宇宙ビジネスは遠い世界のこと――そう感じて自分ごとにできていない読者も多いのではないか。SpaceStep創刊に合わせスタートする本連載では、全7回にわたり宇宙ビジネスを基礎から体系的に学んでいく。第1回はその入口として「宇宙産業とは何か」という定義を取り上げる。従来のロケット・衛星中心の世界観を超え、デジタルや社会システムと結びつきながら拡大する産業の全体像を理解することで、未来市場への視座を得たい。(文=SpaceStep編集部)

教えてくれたのは

株式会社三菱UFJ銀行

サステナブルビジネス部 イノベーション室 室長

橋詰 卓実さん

三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社

コンサルティング事業本部 兼

イノベーション&インキュベーション部 副部長 プリンシパル

山本 雄一朗さん

宇宙産業と聞くと、多くの人がまず思い浮かべるのはロケットや衛星だろう。これまでの一般的な理解も、宇宙機器の製造や打ち上げといった「つくる」側に偏ってきた。しかし株式会社三菱UFJ銀行 橋詰 卓実さんは、この枠組みを「宇宙機器産業」と呼び、真のビジネスとしては限定的であると指摘する。なぜなら、その多くが政府予算に依存しており、民間企業へ移譲しても付加価値や市場規模が大きく変わらないからである。

では新しい宇宙産業とは何か。橋詰さんは、ハードウェアを「つくる」側と、それを「つかう」多様な産業セクターの交点にこそ価値が生まれると強調する。通信や位置情報、衛星データといった領域は、すでに人々の生活や社会システムに深く組み込まれている。スマートフォンの地図アプリや物流の効率化、環境モニタリングなど、私たちは知らぬ間に宇宙技術に支えられているのだ。「インターネットが当たり前になったように、一度社会システムに組み込まれると、気づくとそれが当たり前な時代になる」と橋詰さんは語る。

包括的な“宇宙産業”の定義(三菱UFJ銀行資料より引用)

包括的な“宇宙産業”の定義(三菱UFJ銀行資料より引用)

つまり宇宙産業の定義は、ロケットや探査にとどまらず、地上社会と交わることで初めて大規模な市場を形成する。デジタル技術やAI、インターネットとの融合によって、新しい価値が次々に創出されているのである。

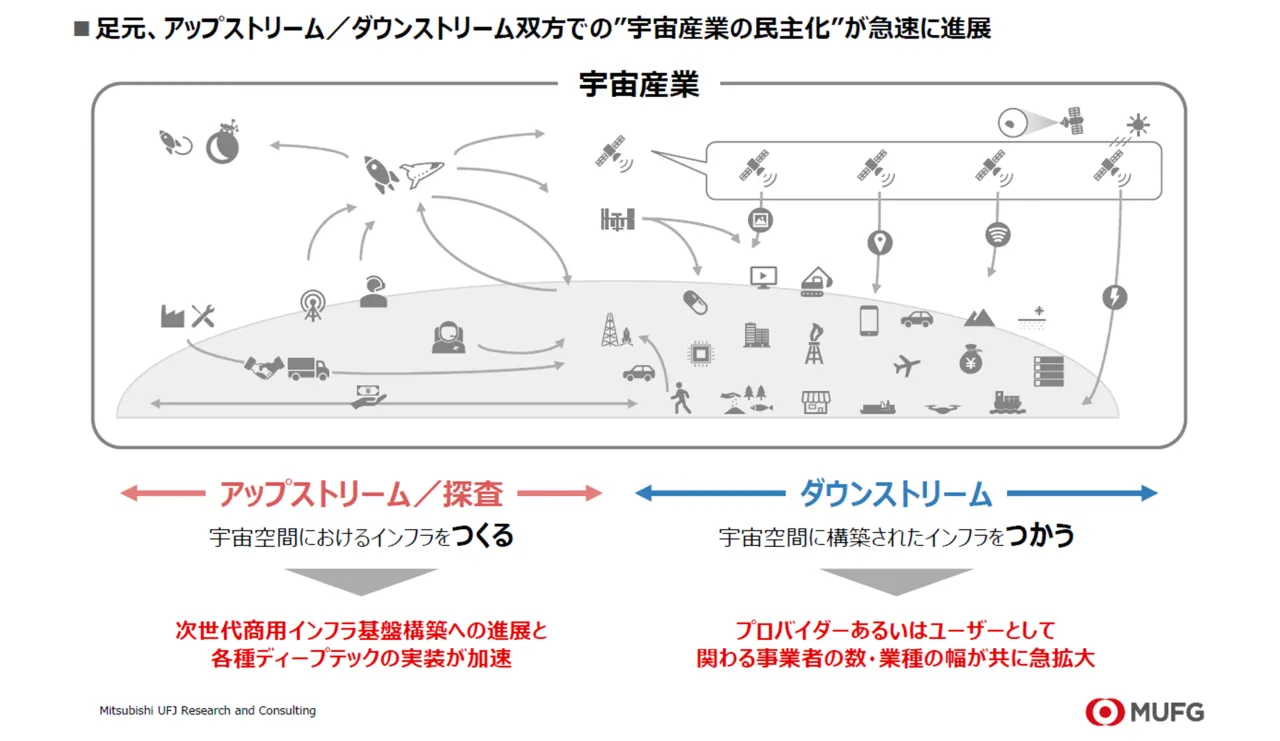

アップストリームとダウンストリーム

三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 山本 雄一朗さんは、宇宙ビジネスを理解するうえで欠かせない視点として「アップストリーム」と「ダウンストリーム」の構造を挙げる。橋詰さんの言う宇宙機器産業は前者に含まれ、ロケット開発や衛星製造といった宇宙インフラの構築を担い、後者はそこで得られたデータや技術を活用するサービス領域である。

宇宙産業の捉え方①(三菱UFJリサーチ&コンサルティング資料より引用)

従来はアップストリームに注目が集まり、大規模な開発や探査が宇宙産業を象徴してきた。しかし近年の成長の中心はダウンストリームに移っている。衛星データを用いた農業の効率化、防災や気候変動への対応、通信や測位サービスの高度化など、利用者数が増えれば増えるほど市場規模は拡大する。山本さんは「利用者が増えることで、アップストリーム側にも資金が還流するため、好循環を生み出すことが重要だ」と説明する。

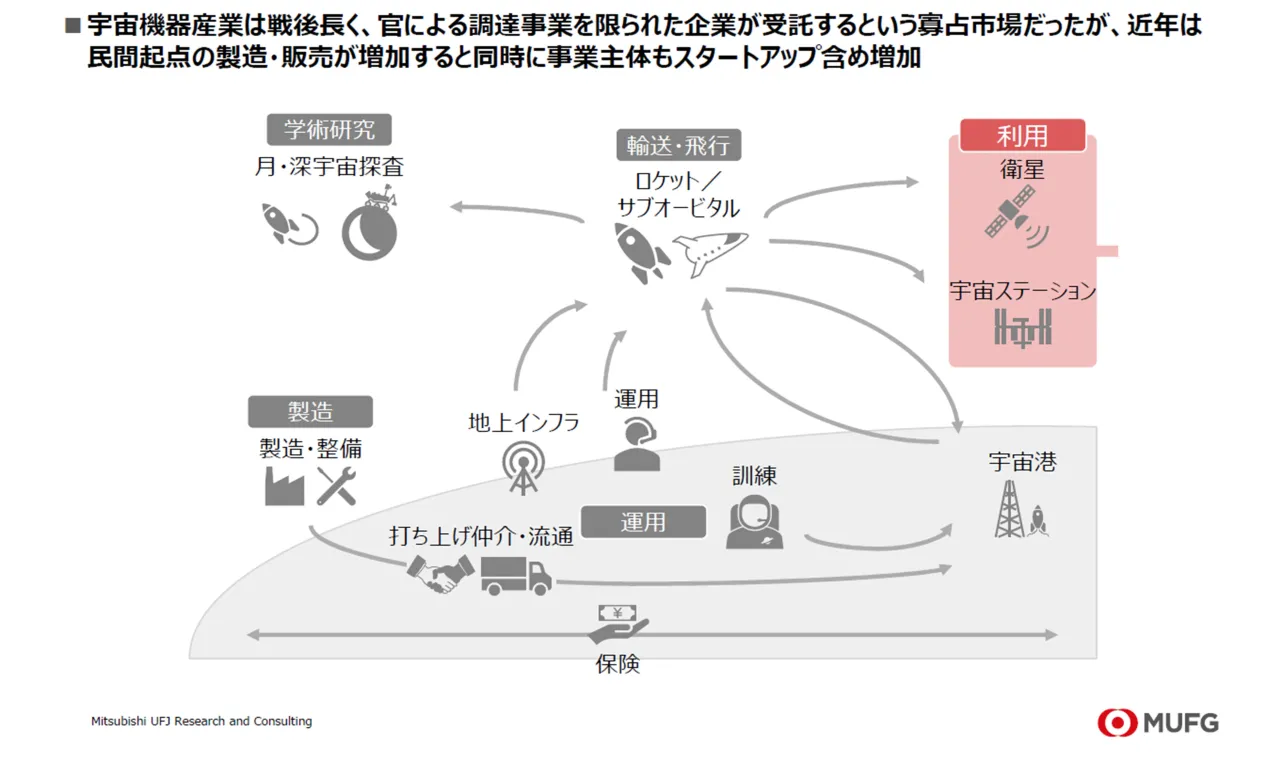

宇宙産業の捉え方②(三菱UFJリサーチ&コンサルティングの資料より引用)

宇宙産業の捉え方②(三菱UFJリサーチ&コンサルティングの資料より引用)

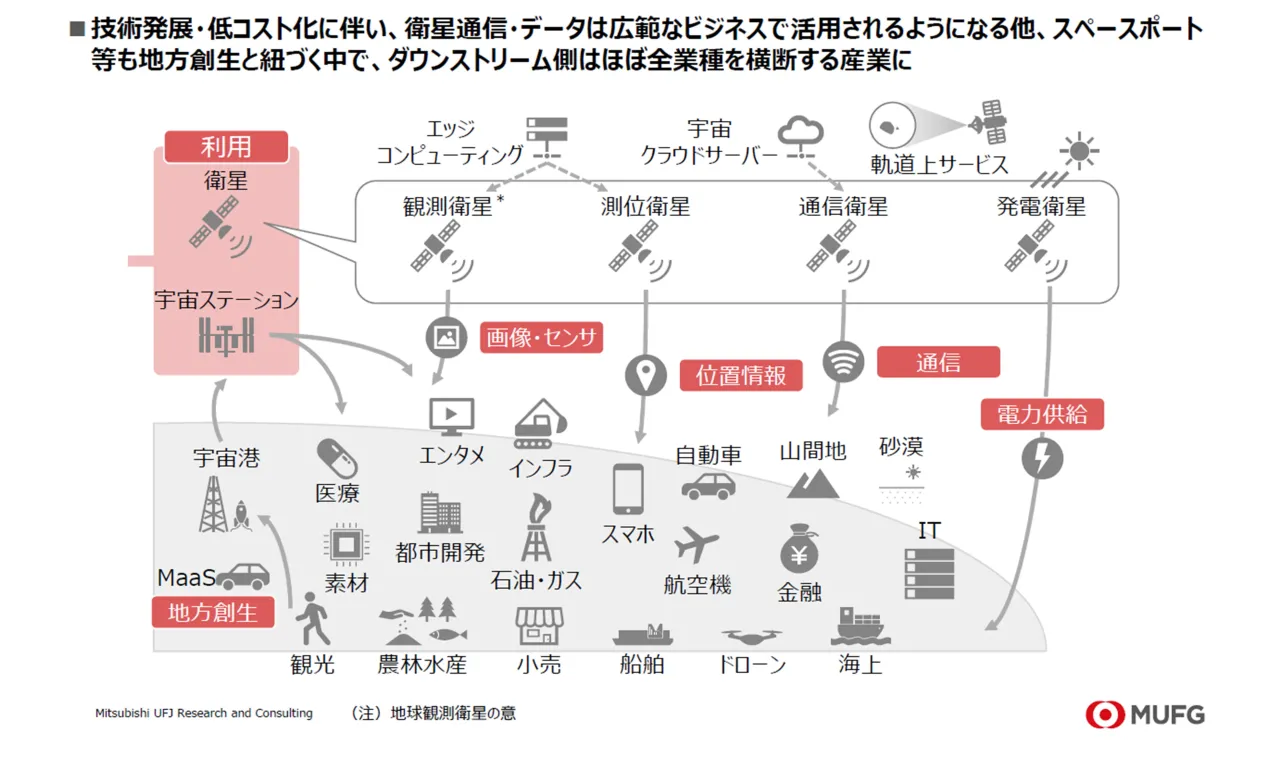

さらに宇宙産業は、「特定セグメントの中で勝者が圧倒的に有利なる性質を持つ」と山本さんは語る。参入障壁が高い中で標準化が進んでいく領域では、一度優位に立った企業が世界市場を席巻する。その中で日本が優位性を発揮するためには、顧客の使いやすさ向上に向けたカスタマイズや極めて高い精度が求められるダウンストリーム領域に注力することが重要だという。宇宙ビジネスの本質は「宇宙そのもので何をするか」ではなく、「非宇宙領域の課題解決」にある。地上インフラの強靭化、エネルギーや通信の安定供給、地方創生など、私たちの日常や社会の課題に直結している点が特徴である。

宇宙産業の捉え方③(三菱UFJリサーチ&コンサルティングの資料より引用)

宇宙産業の捉え方③(三菱UFJリサーチ&コンサルティングの資料より引用)

宇宙業界は「ウェルカムモード」

宇宙ビジネスは参入障壁が高い産業と見られがちだ。ロケット開発や衛星製造と聞けば、大企業や国家プロジェクトにしか手が出せないと思う読者も多いだろう。しかし山本さんは「実態はむしろ人材不足で、やり続ける信念がある新しいプレイヤーを歓迎する『ウェルカムモード』にある」と強調する。

例えば、量産化に向けて仕様が定まった後、血の滲むようなコスト競争を繰り広げる自動車産業のサプライチェーンに新規参入するのは容易ではないが、「衛星プロジェクトに数十人の町工場が加わり、部品製造やはんだ付けを担う」といったケースは現実に受け入れられている。成長市場故の仕事の多さやらなければならないことと、現在の体制で実際にできることの乖離が大きいため、むしろ新規参入を通じた産業基盤の構築が求められているのだ。

橋詰さんも「産業の定義を再構築し、社会システムとの接点を広げていくことで市場は拡大する」と語る。つまり、宇宙産業は閉ざされた専門領域ではなく、むしろ多様な産業や人材に門戸を開いた成長市場なのだ。

最後に、宇宙ビジネスが解決する課題の多くは、地上や社会に存在している。DXやESG、防災への対応など、企業が直面する経営課題の多くに宇宙技術は関わり始めている。だからこそ、今後の宇宙産業は「誰か遠い存在のためのもの」ではなく、「私たちのビジネスと暮らしを支えるもの」として身近になっていくのである。