- 総合TOP

- 宇宙

- AI

- ロボット

- WEB3・メタバース

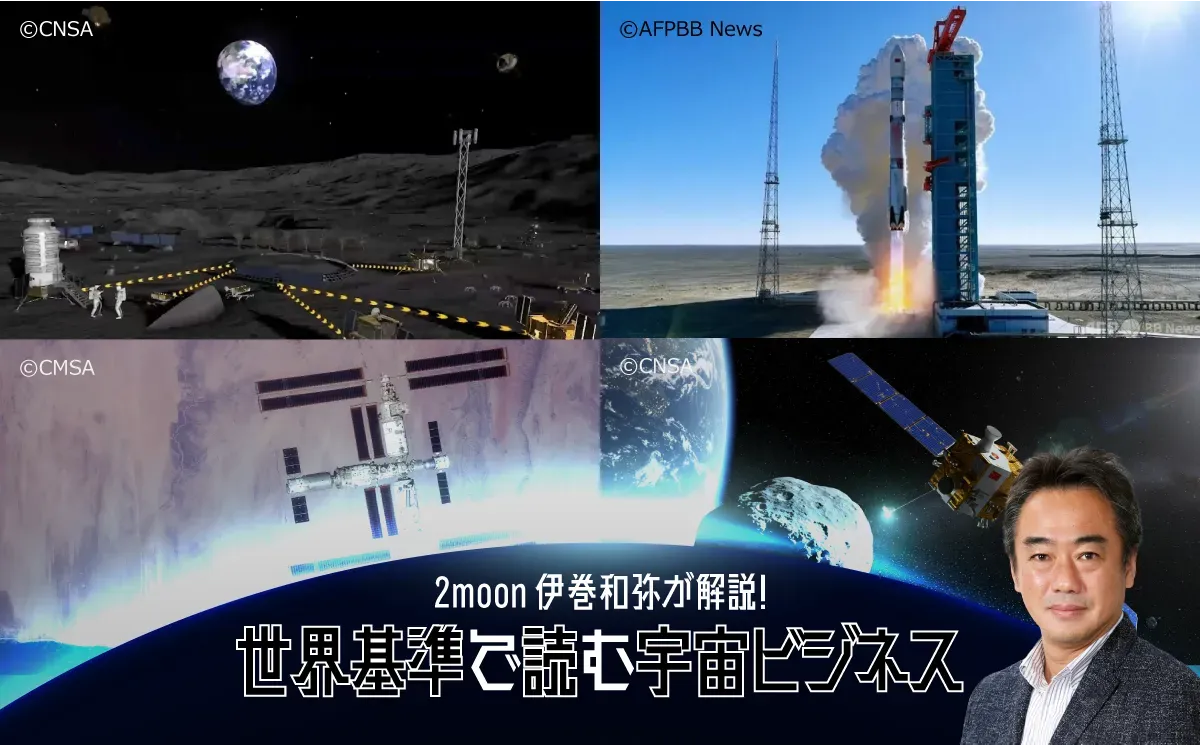

宇宙は、もはや「研究」でも「ロマン」でもない。世界では民間企業が主導し、宇宙を使ったビジネスが急速に広がっている。では、日本はこの変化にどう向き合うべきなのか。宇宙ビジネスを身近にするWEBメディア『SpaceStep』創刊を記念し、経済産業省で宇宙産業課を率いる高濱 航さんと、宇宙ビジネスナビゲーターとして活躍する株式会社minsora代表の高山 久信さんが対談。テーマは、日本の宇宙開発が長年抱えてきた「シーズ起点」を乗り越え、産業として成立させるための条件である。国が制度と投資環境をつくり、民間が現場で価値を生む──両者の議論から浮かび上がるのは、「まだ日本は勝てる」という確信だった。前編では、日本の宇宙産業が抱える構造的な停滞と、その突破口を探る。(文=SpaceStep編集部)

経済産業省 製造産業局 宇宙産業課 課長

高濱 航さん(写真左)

2002年に経済産業省に入省。早稲田大学理工学部卒業後、カリフォルニア大学サンディエゴ校大学院を修了。これまでに情報機器政策、エネルギー政策、G7気候変動交渉など幅広い政策分野を担当し、欧州勤務や大分県への出向経験も持つ。特に大分では宇宙港構想に関わり、地方からの宇宙産業振興にも取り組んできた。2024年7月、組織再編に伴い新設された宇宙産業課の初代課長に就任。宇宙戦略基金の活用、宇宙経済圏の形成、人材育成、企業連携を推進し、「日本はもっと宇宙でできる」との信念のもと宇宙産業の成長を牽引している。

宇宙ビジネスナビゲーター / 株式会社minsora 代表取締役社長

高山 久信さん(写真右)

1954年、大分県豊後大野市生まれ。高校卒業後、三菱電機に入社し、約40年にわたり人工衛星、ロケット、国際宇宙ステーション関連など、日本の宇宙開発を牽引。その後、三菱プレシジョンや宇宙システム開発利用推進機構などで宇宙関連事業に従事。2019年に株式会社minsoraを創業し、地域発の宇宙ビジネスや衛星データ利活用、教育・研修事業を展開。地方から「宇宙を身近に」する活動を続け、日本ロケット協会理事としても産業振興に尽力している。

宇宙を「産業」に変える。その最前線で起こっていること

高濱 こうして対談させていただくのは不思議な感じがしますね。最初にお会いしたのは、ベルギー・ブリュッセルでしたよね。

高山 そうでした。内閣府に「宇宙開発戦略推進事務局」が発足したばかりで、日本が宇宙利用を広げようとしていたタイミングでした。衛星データ活用で欧州と協定を結ぼうとしていたとき、窓口にいらしたのが高濱さんでした。

高濱 同じ大分県の出身というご縁もありましたね。

高山 そして2024年7月、「宇宙産業室」が「宇宙産業課」に格上げされたと。

高濱 はい。課になるというのは、単なる名称変更ではなく、政策決定権の強化と人員増強につながります。国として「宇宙産業を本気で伸ばす」という強い意思表示です。宇宙は複数省庁や機関が関わりますが、経済産業省の役割は研究ではなく「産業として成立させること」。私たちの「宇宙を日本の力に。」というパーパスは明確です。

高山 まさに現場でも強く求められている視点ですね。例えば宇宙データを使いたい企業や自治体が増えています。ただ、事業として取組むには、宇宙データが継続的に提供される仕組みがないと投資ができません。「宇宙はロマン」では、事業計画を立てることができず、意思決定できないですからね。

高濱 だから「使われる宇宙」にする必要がある。私はよく講演で、「宇宙は暮らし・産業・安全保障の三つを支える社会インフラだ」と話しています。ロケットが飛ぶこと自体が目的ではありません。

高山 「宇宙で何ができるか」ではなく、「宇宙で何を解決するか」ですね。

高濱 そのとおりです。経済産業省の視点で言えば、宇宙は産業を生む手段であるべきだと考えています。

高山 私が株式会社minsoraを立ち上げたのは、まさにその考え方からでした。私は三菱電機で40年以上、国際宇宙ステーション(ISS)や準天頂衛星「みちびき」など、様々な新規プロジェクトの立上げと開発、並びに事業企画に携わってきました。会社を退職後、経済産業省系の財団法人で衛星データ利用の促進や内閣府の宇宙利用推進活動を支援してきました。これらの活動を通して気づいたんです。「人工衛星やロケットを作る人は多いのに、使う側に立つ人がいない」と。

高濱 宇宙を「作る側」から「使う側」への転身ですね。

高山 実際に、地方に行くと特にそう感じます。地元の皆さんに宇宙の話をさせていただいても「宇宙? 関係ないですよ」とおっしゃる。でも現場を見れば、宇宙で解決できる課題が実は山ほどある。農業、防災、観光、物流等、多くの分野に宇宙は、価値提供の手段として使える。

高濱 国としても、そういう「現場の声」をどんどん伺いたいですね。経済産業省の宇宙産業課には、民間企業、自治体やJAXAからの出向者もいますし、現場感覚やグローバルな視点を持つ様々な方と議論しながら最適解を探しています。何より国として、「企業が挑戦できる土台」をつくっていきたい。宇宙政策、ルール形成、投資環境の整備。国と民間が同じ方向にベクトルを向けて進む必要があります。

高山 宇宙を産業として伸ばすためには、重要な条件ですね。

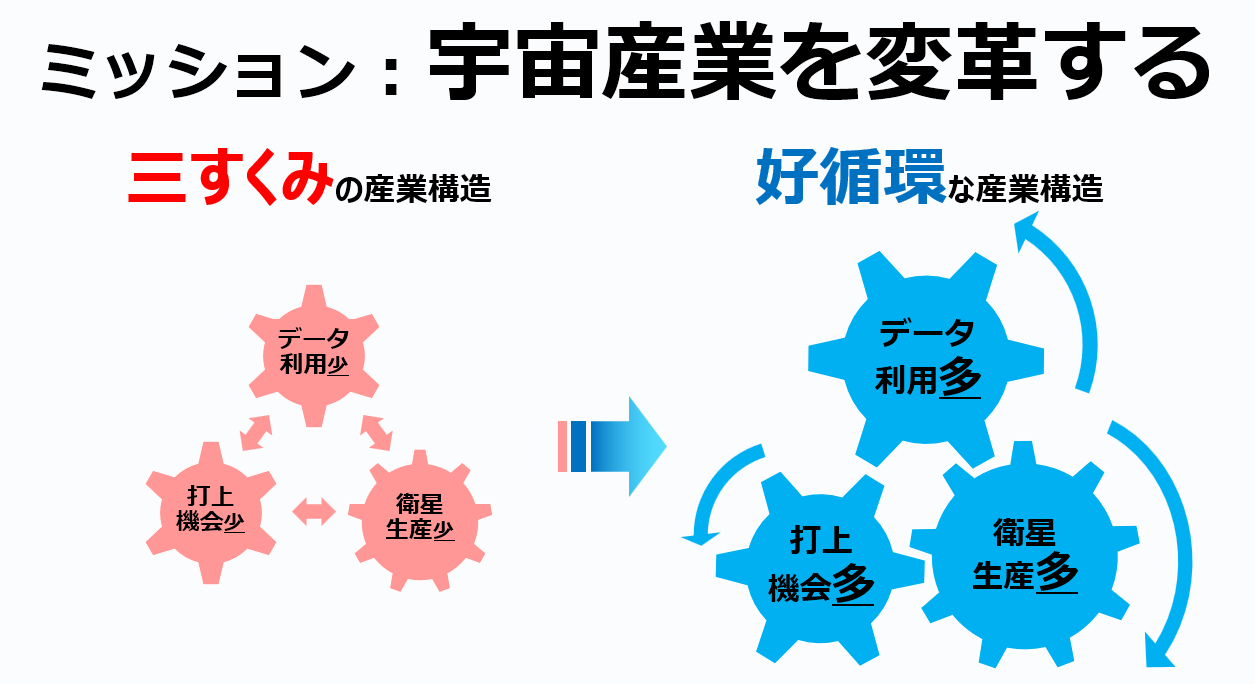

日本の宇宙産業が抱える「デッドロック」──三者が動かない構造

高濱 日本の宇宙産業が伸び悩んできた理由は、単純にロケットや人工衛星の数が少ないからではありません。産業構造が「デッドロック(三すくみ)」になっているからです。

ロケット事業者は、「打ち上げたいが衛星がない」。衛星事業者は、「衛星を増やしたいが使う人がいない」。そして利用者側──企業や自治体は、「継続した衛星データが無く、使えるサービスがない」。三者がそれぞれ相手の出方をうかがってしまい、誰も最初の一歩を踏み出せない。

高山 現場の感覚からいっても、それは非常に理解できます。地方に行くと「衛星データを使ってみたいけれど、継続して提供してくれる保証があるのか」と必ず聞かれます。利用する側や事業を展開する方々にとっては、継続して安定的な衛星データ提供の仕組み(インフラ)が無いと、事業計画を立てる事ができず、投資や意思決定できません。

高濱 そのとおりです。「衛星データを使った短期間での実証実験はできる。でも事業化はできない」。結局、実証止まりで終わってしまい、産業としては回りません。

高山 宇宙は「技術としての宇宙」から、「使われる宇宙」へ移らなければなりません。宇宙が目的になると、何も解決できない。

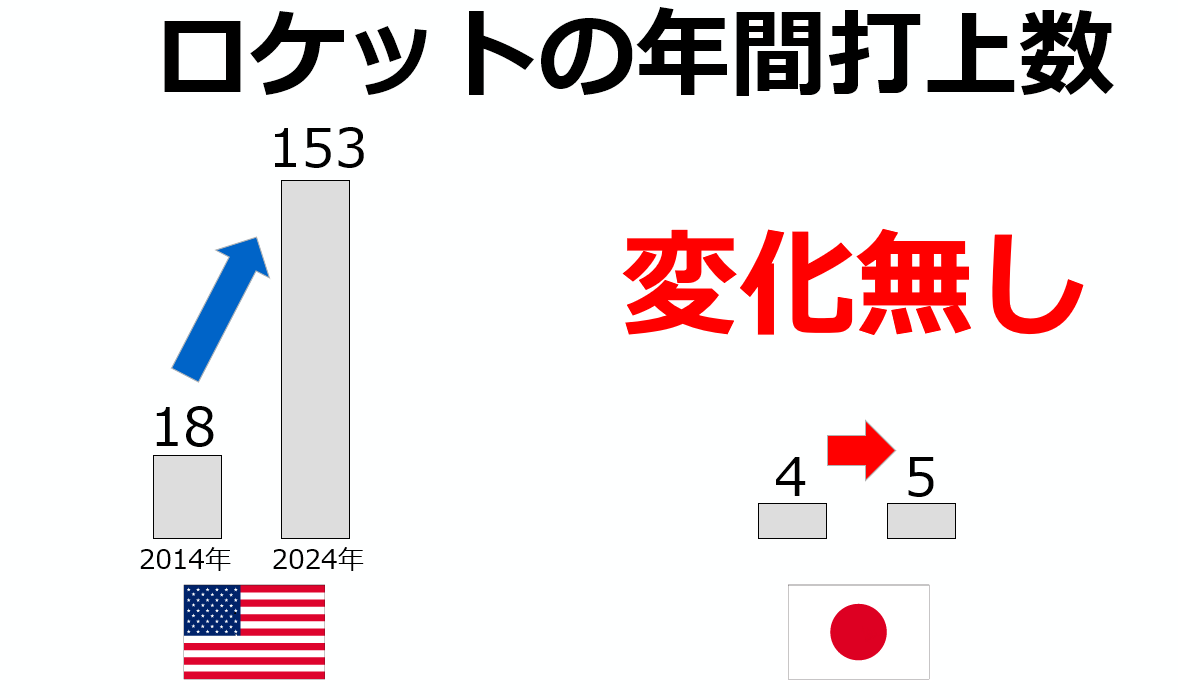

高濱 そしてもう一つの問題が、技術はあるにもかかわらず、「日本の打ち上げ回数が増えていない」ことです。日本のロケットの打ち上げ回数は、過去10年ほぼ横ばい。年間数回レベルに最適化されたサプライチェーンができあがっているように見える。

高山 その状況が固定化されているのも問題ですね。

高濱 そうですね。部品を作る企業も「年に数個作ればいい」という状態になってしまっては、企業は設備投資ができませんし、大量生産できる構造になりません。そうこうしている間に、世界との差はどんどん広がってしまいます。アメリカは2014年に年間18回だった打ち上げが、今や150回を超えている。つまり、チャレンジする回数が圧倒的に違うわけです。打ち上げが多ければ多いほど改善スピードも早くなる。大量生産、低価格化、失敗から学ぶループが回り始める。日本はそのループに、まだ入れていません。

高山 失敗で次の課題や改善点が見つかり、成功への距離を縮めますからね。ただ、日本は「失敗しないこと」が前提になっているケースが多い。

高濱 おっしゃる通りです。国のプロジェクトは「絶対に失敗しない」前提で動きますから、どうしても慎重になります。でも、民間は違う。挑戦と改善のスピードが命です。実際、それが最も早く市場に製品を投入し、コストを安く抑える最短の道になるケースも多いように思います。

高山 衛星データの世界でも似たようなことが起きています。衛星データを活用するサービスを作りたくても、「データが継続して提供できるかわからない」と言われると、企業は事業への挑戦することができず、投資できません。「実証はできても事業にならない」という状況が続いていると思います。

高濱 ですから、継続して衛星データを提供できる環境整備が必要です。人工衛星の数が増えなければならないし、データプラットフォームが整っていなければならない。

高山 先ほど話されたロケット、人工衛星、利用者──三者が同時に動く仕組みが必要ですね。

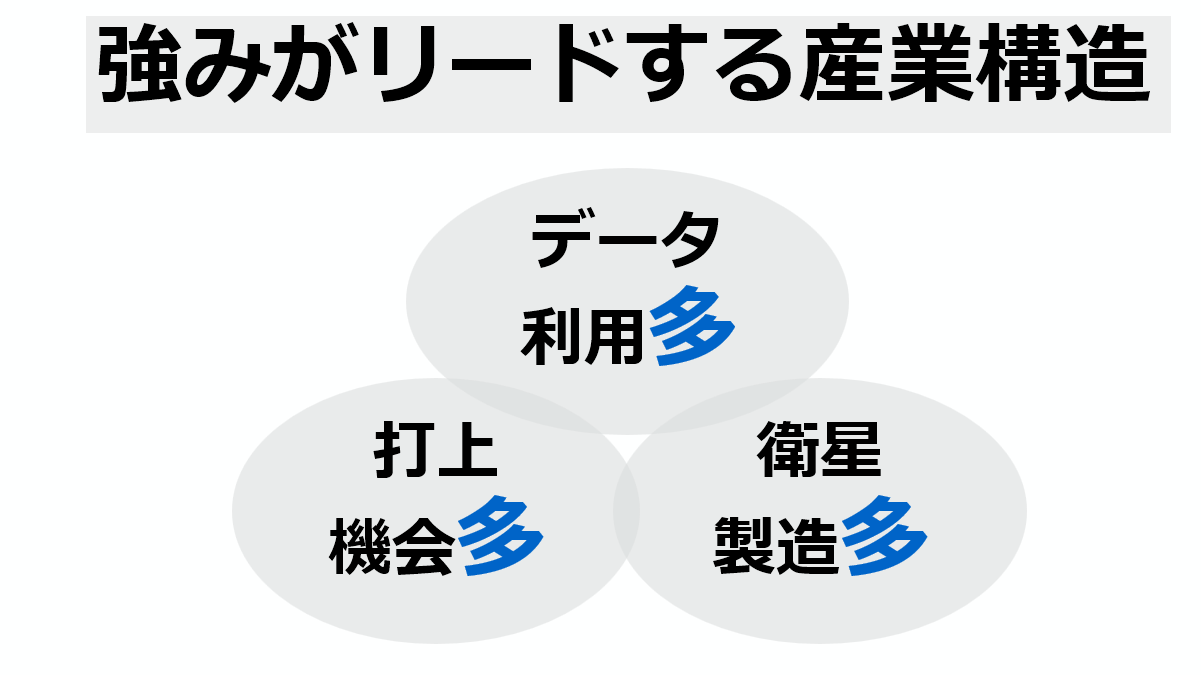

高濱 はい。どこか一つではなく、三者が同時に回るようにしないと産業は動かない。今までは相手が動くのを待っていた。でも、これからは違う。強みがリードする産業構造を作っていかなければなりません。

シーズからニーズへ。価値は現場から生まれる

高濱 日本の宇宙開発は長らく「良いものを作れば売れる」というシーズ起点でした。ロケットも人工衛星も、高度な技術で作られ、新しい技術が生まれています。でも実際には、使われなければ意味がありません。

高山 本当にそのとおりです。私は40年以上、様々な宇宙プロジェクトに携わってきました。しかし起業し、地方の現場に入って、あることに気づきました。農家の皆さんや自治体の方々など利用者側は、衛星データが欲しいわけではない。求めているのは「使えるサービスと結果」です。「農産物のブランド価値を上げたい」「災害リスクを減らしたい」「観光客を増やしたい」──課題はすべて地上にあります。だから私はあえて宇宙や衛星データの話から入らず、まずは現場の課題を徹底的に伺うようにしています。

高濱 宇宙の技術を売るのではなく、課題から入るということですね。

高山 そうです。私が手掛けたプロジェクトをご紹介しましょう。大分県玖珠町で取り組んだ「宇宙米の開発」です。2021年秋、玖珠町の町長から、玖珠町の献上米にも選出された美味しいお米を高付加価値米にして、農家の方々の収入を増やしたい、そして、玖珠町をブランド化させたいが宇宙を使って実現できないかとの相談を受けました。

衛星データを使った宇宙米は、他の自治体でも事例があることを伝え、衛星データを使い、生育状況を可視化し、品質のバラつきを抑えることや刈り入れ時を把握して、「勘や経験だけに頼らずデータ化して根拠ある品質」を持つお米作りができることを伝えました。2022年春、玖珠町では、宇宙米に取組む新たな課を創設し、農家さんとの連携体制を構築すると共に、農家が自ら販売まで手掛けることができる民間主体の団体設置等の活動を開始しました。

私の役目は、宇宙ビジネスの現状や衛星データの価値を皆さんに伝えることや有識者やIT企業さんを巻き込むことでした。結果、関係者の努力が実り、2025年秋、宇宙米「くす天空の輝き」が誕生しました。衛星データがお米に新たな価値をつけた事例です。

高山 はい。今年(2025年)秋に発売を開始しました。元々献上米という価値がありますが、全国に展開する程の生産量がありませんので、贈答品やお祝いに使う高付加価値米・宇宙米として「5kg 1万円」で、首都圏や海外の高級店で扱って頂く事になりました。玖珠町のふるさと納税の返礼品にも採用されています。メディアにも取り上げられ、農家さんからも「宇宙を使って作った米だと言えることが誇りだ」と、嬉しい感想も頂いています。

高濱 すごく象徴的な言葉ですね。「宇宙を使う」ことが目的だったのではなく、生活や事業を良くするための手段に変わった。

高山 宇宙を手段として扱うと、現場の誰もが一気に「当事者」になります。逆に宇宙が目的になると、一般の方からは、「それは宇宙の特別なプロジェクトでしょ?」と第三者目線になってしまう。

高濱 本質ですね。宇宙産業を伸ばすときのキーワードのひとつは「現場の当事者化(自分事化)」だと思います。

高山 ただ、宇宙・衛星データ利用を広げるうえで、大きな壁があります。継続性です。企業や自治体の方々は、必ずこう聞きます。「この衛星データは3年後も取得できますか?」と。事業者は、数年単位で長期の事業計画を立てますので、継続できるかわからない事業には投資できません。

高濱 民間が継続的に利用できるデータ基盤という意味では少しずつ環境が整いつつあります。衛星測位の世界では、2025年度内に準天頂衛星システム「みちびき」の本格運用に向けた整備がなされ、国のインフラとして、米国のGPSが無くてもGPSと同等サービスの提供に加え、センチメートル級の高精度衛星測位サービスが始まります。これは内閣府が主導していますが、事業者が長期の計画を描くことが可能となる位置情報利用のインフラになります。

高山 「安定して使い続けられる」ことが、現場にとっての最大の安心材料です。宇宙からのデータが出たり出なかったりするサービスでは、誰も事業にできないですからね。宇宙を産業にするとは、技術の話だけではなく「仕組み」の話も重要です。衛星データを安定供給する仕組み、事業者が投資できる仕組み、地域の課題を拾い上げる仕組み。そこが変われば、様々な産業に宇宙利用が浸透して、日本の宇宙ビジネスは一気に可能性が広がるのではないでしょうか。「宇宙の産業化」ではなく、「産業の宇宙化」と言えますね。