- 総合TOP

- 宇宙

- AI

- ロボット

- WEB3・メタバース

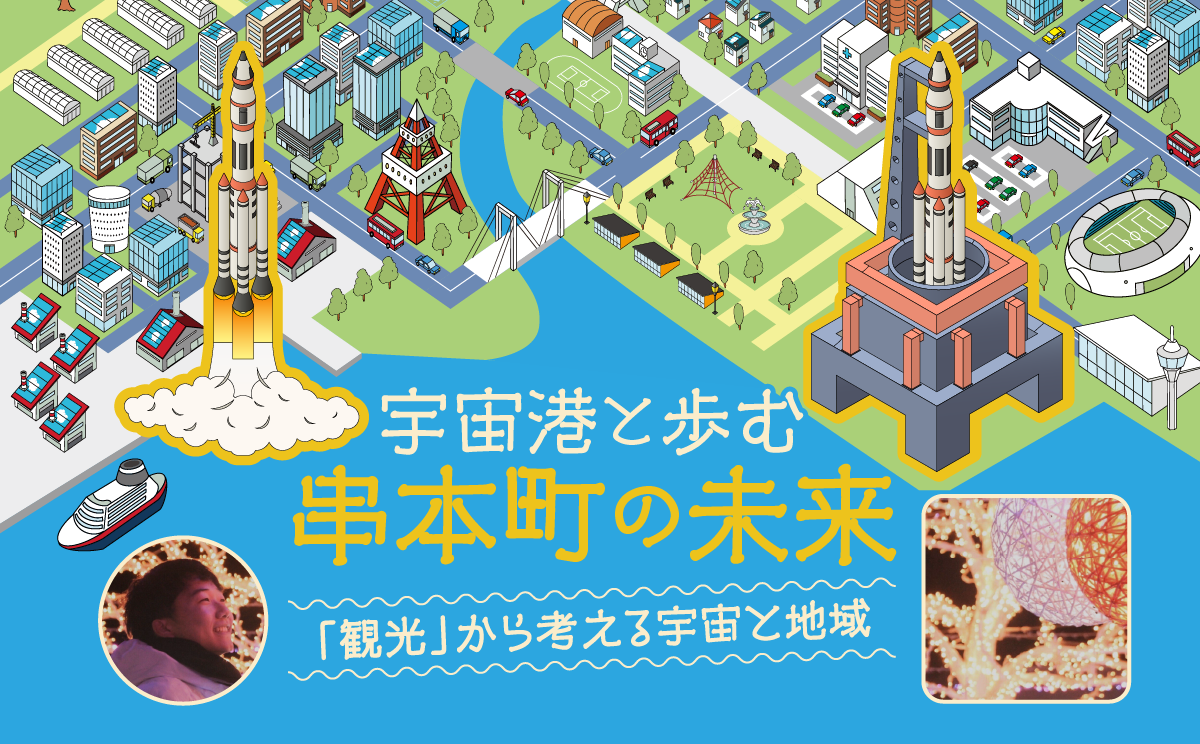

SpaceStep創刊に合わせて始まる新連載「【現場ルポ】宇宙港と歩む 串本町の未来」を寄稿するのは、和歌山大学観光学部2年生の清野健太郎さん。日本初の民間ロケット発射場「スペースポート紀伊」を擁する和歌山県串本町の出身で、宇宙と観光を重ね合わせた地域づくりに取り組んでいます。生まれ育った町に宇宙港が誕生したことで、地域はどのように変化したのか。そこにどんな可能性と課題を見出し、自らはどのような行動を起こしているのか。地元の若い視点から見た「宇宙のまち・串本」の現在を、連載を通じて発信頂きます。では、清野さん、よろしくお願いいたします。リード文=SpaceStep編集部)

SpaceStep創刊に合わせて始まる新連載「【現場ルポ】宇宙港と歩む 串本町の未来」を寄稿するのは、和歌山大学観光学部2年生の清野健太郎さん。日本初の民間ロケット発射場「スペースポート紀伊」を擁する和歌山県串本町の出身で、宇宙と観光を重ね合わせた地域づくりに取り組んでいます。生まれ育った町に宇宙港が誕生したことで、地域はどのように変化したのか。そこにどんな可能性と課題を見出し、自らはどのような行動を起こしているのか。地元の若い視点から見た「宇宙のまち・串本」の現在を、連載を通じて発信頂きます。では、清野さん、よろしくお願いいたします。リード文=SpaceStep編集部)

書き手 和歌山大学 観光学部

清野 健太郎さん

和歌山県串本町出身。星空がキレイな山・海・川に囲まれた自然の中で育つ。和歌山県立串本古座高校在学中には「缶サットプロジェクトチーム」を立ち上げ、ロケット初号機「カイロス」打ち上げ時には高校公式YouTubeで生配信し、注目を集めた。現在は和歌山大学 観光学部で学びながら、串本町の広報活動やツアーガイドなどを通じ、宇宙と観光の可能性を探究している。(写真提供=清野 健太郎さん)

皆さん、初めまして。本州最南端のまち、和歌山県串本町出身の清野健太郎と申します。

僕は現在20歳、和歌山大学の観光学部に所属する大学2年生です。現在は、観光の持つ多様な側面や、観光が地域に及ぼす力について、学びを深めている段階です。

なぜ観光学部に進学したのか? その経緯については様々な理由があるのですが、それはまた別の場所、別の時にお話しできればと思います。

さて、話を本題に戻しましょう。まず、皆さんが「日本にあるロケット発射場」と聞いて思いつく場所はどこでしょうか?「日本にロケット発射場があるのか?」「存在は知っているが、詳しくは知らない」という人や、「種子島にあるよね」「鹿児島県の内之浦とか」という人、「北海道の大樹町にもあるらしい」なんて人も、僕の周りにはいました。

もちろん、僕もそのうちの一人でした。「ロケットなんて夢物語だ、宇宙なんて一生手の届かないところなんだ」と思っていました。

宇宙とは、約100㎞上空に広がる世界。地球をリンゴに例えるとするならば、大気の厚みはわずか皮ほどの厚みしかないといいます。私たちの住んでいる、すぐそこに広がっている世界、ともいえるでしょう。

しかし、これほどまでに人類が憧れ、大きな壁に阻まれ、それでも挑戦し続けたフロンティアはこの世に存在しないのではないでしょうか。

そんな「遠い存在」だと思っていた宇宙は、ある日突然、僕のふるさとにやってきました。

民間初のロケット発射場である「スペースポート紀伊」が、串本町に建設されることとなったのです。

世界遺産である「紀伊山地の霊場と参詣道」を有し、海と山と川が輝く串本町。そこからまさか“宇宙”へ続く道ができるなんて、だれが想像できたでしょうか。

「ロケットら飛ぶんけ」「なんかの間違いとちゃうん」─―そんな会話が、潮風の薫る街中で自然と飛び交っていました。

でも、時間が経つにつれ、少しずつ町の空気が変わっていきました。

串本町田原の山肌に道ができ、大きなトラックがひっきりなしに往来する日々。

町のスーパーで見かける、「SPACE ONE」と書かれた作業着を着た従業員の方の姿。

そのどれもが、「自分の町が変わっていくんだ」という小さな実感を与えてくれました。

僕の高校の卒業が漠然と見えてきた2023年の末には、「スペースポート紀伊」「ロケット」という言葉が、自然と街中の会話に混じるようになっていました。

買い物帰りの夕暮れの中の井戸端会議、休み時間の教室の会話、ビーチクリーンの一幕。僕の祖父母の世代も、「映画の世界みたいやけど、現実になっていきやるんやなぁ」と誇らしげでした。

町の姿は、今この瞬間も少しずつ変わりつつあります。

新しい宿泊施設の建設、ロケット応援団の活動、ツアーの計画。飲食店の新規メニューの創出や、宇宙関連の観光客の増加。それは、ただ「宇宙が身近になった」という話ではなく、「宇宙がきっかけで、町の人々と外部のステークホルダーとの、ポジティブな相互作用が生み出されている」ということの証でもあります。

宇宙という言葉は、かつて僕にとって“手の届かない夢”の象徴でした。

宇宙は遠く、ロケットは難しい。その事実に変わりはありません。

けれど今は、“最も身近かつ困難なフロンティア”であると感じています。

確かに手を伸ばすのは非常に困難ですが、環境が持たせてくれる自信に「挑戦していいんだよ」と、背中を押されているような気がしています。

串本町の空の下から宇宙を目指す人たちがいて、それを見守る町の人々がいて、その姿を追いかける子供たちがいて――その景色こそが、僕たちの誇りです。

そして、和歌山大学の観光学部生として、これらの景色をどう伝え、持続可能な形態で残していくのかについて考えることが、僕に与えられたテーマだと感じています。

スペースポート紀伊の誕生は、単なる先端技術産業施設の建設ではありません。串本町における観光、そして産業の可能性の針を進める一歩であると考えています。

僕はこの変化を、そしてここから始まる新しい挑戦を、大好きな串本町にルーツを持つひとりとして、そして観光学を学ぶ学生のひとりとして、これからも見つめ続けていきたいと思います。

(第2回に続く)